120年の伝統が息づく!「自律自修」で未来を切り拓く文武両道校

都立両国高等学校・附属中学校は、東京都墨田区江東橋に位置する公立の中高一貫校です。明治34年(1901年)に東京府立第三中学校として開校して以来、120年を超える歴史を持つ伝統校で、通称「三高」(さんこう)と呼ばれています。

平成18年(2006年)に附属中学校が開校し、中高一貫教育校として新たなスタートを切りました。さらに令和4年(2022年)からは高校からの生徒募集を停止し、完全型中高一貫校となりました。そのため、高校からの入学はできず、入学するには小学6年生の時に適性検査を受験する必要があります。

校訓「自律自修」のもと、自らを厳しく律し、自ら進んで学ぶ態度を育てる教育を実践しています。「勉強の両国」と称されるほど受験指導に熱心で、「予備校不要」を掲げ、質の高い授業と充実した補習・講習により、毎年卒業生の約3人に1人が現役で国公立大学に進学しています。これは全都立高校の中でもトップクラスの実績です。

卒業生には芥川龍之介をはじめ、各界の第一線で活躍する多くの人材を輩出しており、伝統と実績に裏打ちされた確かな教育を提供しています。

目次

都立両国高等学校・附属中学校の入試倍率と偏差値

入学難易度(偏差値)

適性検査型の入試のため、私立受験とは異なる対策が必要です

都立中高一貫校の入試は、私立中学の学力試験とは異なり、「適性検査」という形式で実施されます。また適性検査だけではなく調査書の内容とともに複合的に合否判定がなされます。そのため、偏差値は参考値として捉える必要があります。各模試における両国高等学校・附属中学校の偏差値の目安は以下の通りです。

- 首都圏模試センター:68

- 日能研(R4:80%水準):60

- 四谷大塚(Aライン80):60

これらの数値から、両国高等学校・附属中学校は都立中高一貫校の中で中堅~上位レベルに位置していることがわかります。適性検査は教科書の範囲内から出題され、思考力・判断力・表現力を測る問題が中心となるため、私立中学受験とは異なる対策が求められます。

入試倍率

2025年度から男女合同定員に!倍率は3.80倍

両国高等学校・附属中学校の募集定員は120名です。2025年度入試から、従来の男女別定員が廃止され、男女合同定員となりました。この変更により、性別に関わらず公平な選抜が行われるようになっています。

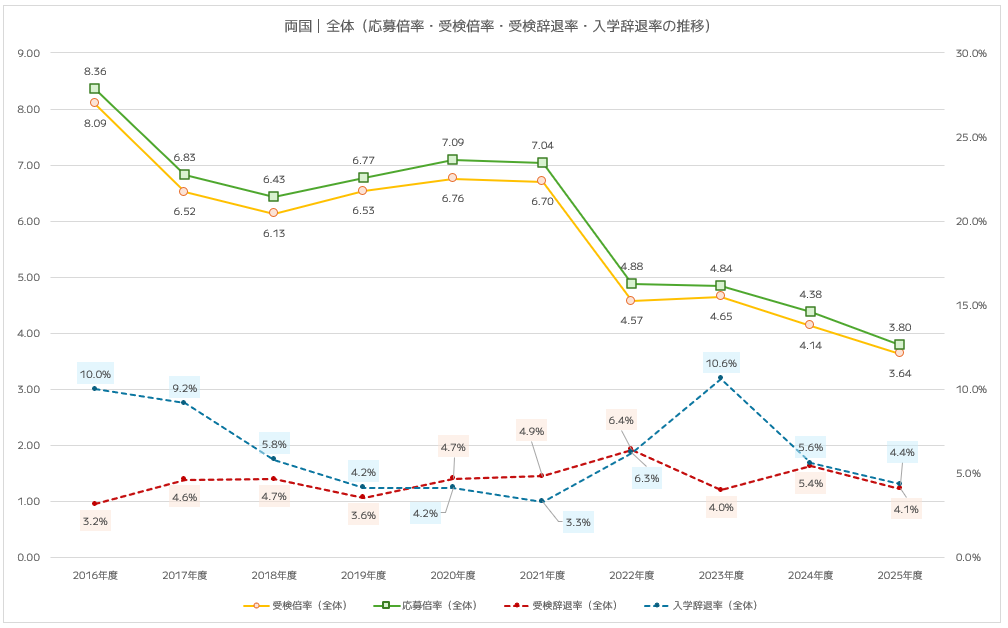

過去10年間の応募倍率と受検倍率の推移は以下の通りです。

全体の倍率推移(2016年~2025年)

スクロールできます

| 年度 | 応募倍率 | 受検倍率 | 受検辞退率 | 入学辞退率 |

|---|

| 2016年度 | 8.36倍 | 8.09倍 | 3.2% | 10.0% |

| 2017年度 | 6.83倍 | 6.52倍 | 4.6% | 9.2% |

| 2018年度 | 6.43倍 | 6.13倍 | 4.7% | 5.8% |

| 2019年度 | 6.77倍 | 6.53倍 | 3.6% | 4.2% |

| 2020年度 | 7.09倍 | 6.76倍 | 4.7% | 4.2% |

| 2021年度 | 7.04倍 | 6.70倍 | 4.9% | 3.3% |

| 2022年度 | 4.88倍 | 4.57倍 | 6.4% | 6.3% |

| 2023年度 | 4.84倍 | 4.65倍 | 4.0% | 10.6% |

| 2024年度 | 4.38倍 | 4.14倍 | 5.4% | 5.6% |

| 2025年度 | 3.80倍 | 3.64倍 | 4.1% | 4.4% |

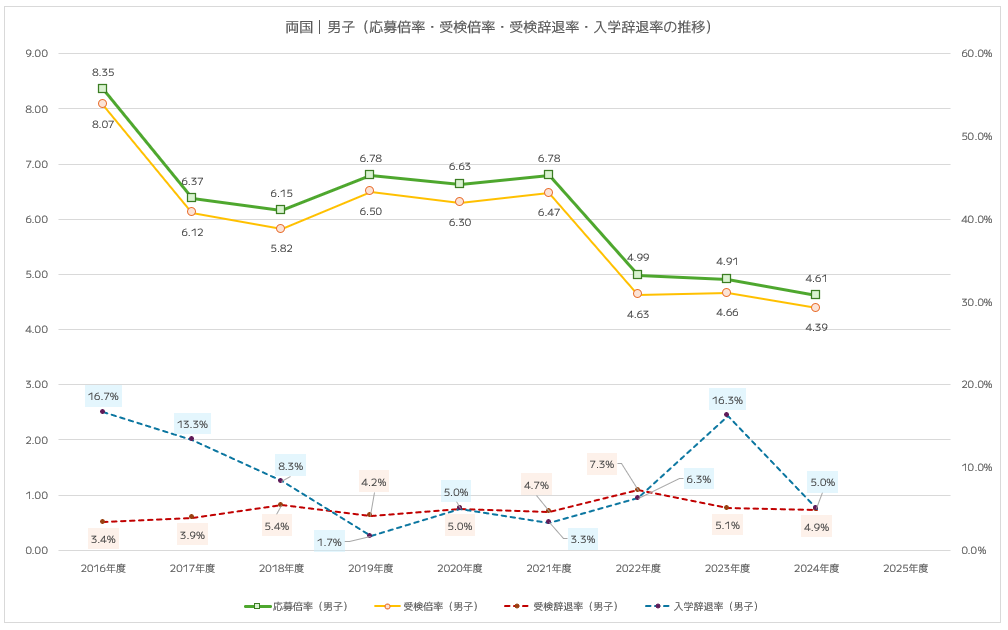

【参考】男子の倍率推移(2020年~2024年)

スクロールできます

| 年度 | 応募倍率(男子) | 受検倍率(男子) | 受検辞退率(男子) | 入学辞退率(男子) |

|---|

| 2020年度 | 6.63倍 | 6.30倍 | 5.0% | 5.0% |

| 2021年度 | 6.78倍 | 6.47倍 | 4.7% | 3.3% |

| 2022年度 | 4.99倍 | 4.63倍 | 7.3% | 6.3% |

| 2023年度 | 4.91倍 | 4.66倍 | 5.1% | 16.3% |

| 2024年度 | 4.61倍 | 4.39倍 | 4.9% | 5.0% |

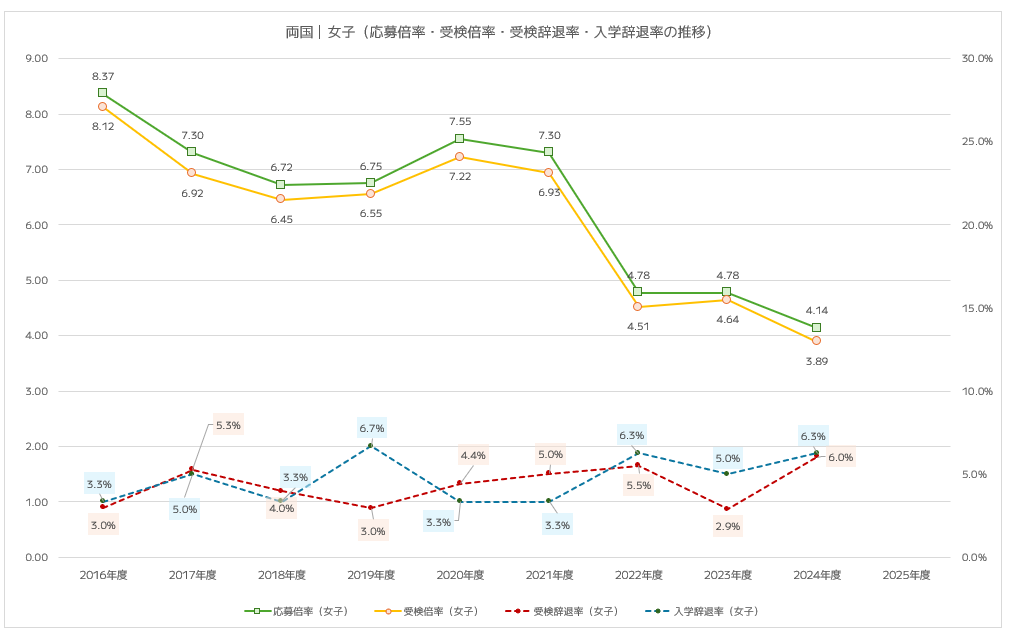

【参考】女子の倍率推移(2020年~2024年)

スクロールできます

| 年度 | 応募倍率(女子) | 受検倍率(女子) | 受検辞退率(女子) | 入学辞退率(女子) |

|---|

| 2020年度 | 7.55倍 | 7.22倍 | 4.4% | 3.3% |

| 2021年度 | 7.30倍 | 6.93倍 | 5.0% | 3.3% |

| 2022年度 | 4.78倍 | 4.51倍 | 5.5% | 6.3% |

| 2023年度 | 4.78倍 | 4.64倍 | 2.9% | 5.0% |

| 2024年度 | 4.14倍 | 3.89倍 | 6.0% | 6.3% |

2016年から2021年までは6~8倍台の高い倍率でしたが、2022年度に高校入試が停止され完全中高一貫校化(募集人数も120人から160人に増員)したことを機に倍率が大きく下がり、4倍台となりました。2025年度はさらに低下し、3.80倍(受検倍率3.64倍)となっています。

男女別で見ると、2020年~2024年の期間では、女子の方が男子よりも倍率がやや高い傾向にありました。2025年度からの男女合同定員化により、このような男女間の倍率差は解消されることになるでしょう。

都立中高一貫校10校全体の平均と比較すると、両国は都立平均よりもやや高い倍率を維持しており、人気校であることがわかります。受検辞退率と入学辞退率は都立平均とほぼ同水準で、健全な範囲内にあります。

近年の倍率低下は受験生にとってチャンスが広がっていると言えますが、それでも3.64倍という受検倍率は決して低くはなく、しっかりとした受験対策が必要です。

🏫 うちの子にピッタリ!最適な学校・塾と出会うアプリ

併願校選びや、この学校の特色はうちの子に合っているか、といった複雑な悩みを解決!

エデュスタなら、偏差値や校風から最適な学校・塾を無料で簡単に診断できます。

都立両国高等学校・附属中学校の歴史と伝統

明治34年創立!120年を超える伝統が息づく名門校

都立両国高等学校・附属中学校の歴史は、明治34年(1901年)4月1日に東京府立第一中学校の分校を「東京府第三中学校」と改めたことに始まります。120年以上の長い歴史を持つ伝統校です。

初代校長として新潟県立佐渡中学校長から赴任した八田三喜は、スパルタ教育を行いつつも学友会活動を重視し、自律精神の養成に努めました。厳格な規律を重んじる校風は2代校長の広瀬雄以降にも受け継がれ、今日まで続く校訓「自律自修」の基礎を築きました。

主な沿革

- 明治34年(1901年) 東京府第三中学校として開校

- 明治35年(1902年) 本所区柳原1丁目(現在地)に移転、開校式挙行

- 明治37年(1904年) 校歌を制定

- 大正12年(1923年) 関東大震災で校舎全焼

- 昭和15年(1940年) 記念歌「あゝ黎明の歌」を制定(作詞:北原白秋、作曲:山田耕筰)

- 昭和20年(1945年) 東京大空襲により校舎全焼

- 昭和24年(1949年) 男女共学開始

- 昭和25年(1950年) 東京都立両国高等学校と改称

- 昭和32年(1957年) 学校群制度時代、墨田川高校・小松川高校と61群を組む

- 平成18年(2006年) 附属中学校開校、中高一貫教育校に移行

- 令和3年(2021年) 創立120周年記念式典開催、女子制服スラックス導入

- 令和4年(2022年) 高校入試停止、完全型中高一貫校化

黄金期の実績: 1950年代~1960年代は第六学区トップ校として、東京大学合格者を40~60名前後輩出していました。当時は千葉県からの越境通学者も多く、広範囲から生徒が集まる名門校でした。

著名な卒業生: 最も有名な卒業生は芥川龍之介でしょう。本校正門脇には芥川龍之介の文学碑が建てられており、「大川の水」の末文が刻まれています。芥川がこの地を深く愛したことが感じられ、創作の背景を理解する上で重要な作品です。

その他、各界の第一線で活躍する多くの人材を輩出しており、卒業生のネットワークも活発です。淡交フィルハーモニー管弦楽団は高校OB・OGで構成されるオーケストラで、2006年の中高一貫記念コンサートではサントリーホールで演奏を披露しました。

府立三中時代から両国高校を経て、現在の中高一貫校に至るまで、「自律自修」の精神は一貫して継承されており、伝統と革新が融合した教育が実践されています。

都立両国高等学校・附属中学校の立地と最寄り駅、周辺環境

錦糸町駅徒歩5分!都心の好立地で通学便利

所在地とアクセス