都立高校入試において、注目を集める進学指導重点校7校。これらの学校の学力検査における倍率は、受験生や保護者にとって最大の関心事の一つとなっています。

2001年に東京都教育委員会が開始した進学指導重点校制度は、都立高校の進学実績向上を目的とした取り組みです。1990年代以降の都立離れや進学実績の低迷を背景に、難関大学進学を目指す層への専門的な教育プログラムとして導入されました。

選定基準として、共通テストでの5教科7科目受験者が在籍者の6割以上、難関国立大学合格可能水準の得点到達者が受験者の1割以上、また難関国立大学等への現役合格者15人以上などが設けられています。

現在、日比谷、西、戸山、八王子東(2001年指定)と国立、青山、立川(2003年指定)の7校が指定を受けています。制度の成果は顕著で、2003年時点で7校合計101名だった難関大学(東大・京大・東工大・一橋大・国公立医学部医学科)への現役合格者数は、2024年には277名まで増加。特に日比谷高校は単独で101名の合格者を輩出するなど、各校とも着実な実績を上げています。

この制度は、高度な教育カリキュラムや特別講座、個別指導などを通じて、都立高校における進学実績の向上と公教育の質的向上に大きく貢献しています。

本記事では、進学指導重点校7校それぞれについて、校長会調査から合格発表までの倍率の推移を詳しく分析しました。各校の特徴や傾向を明らかにすることで、これから受験に臨む中学生とその保護者の皆様に、より実践的な情報をお届けします。

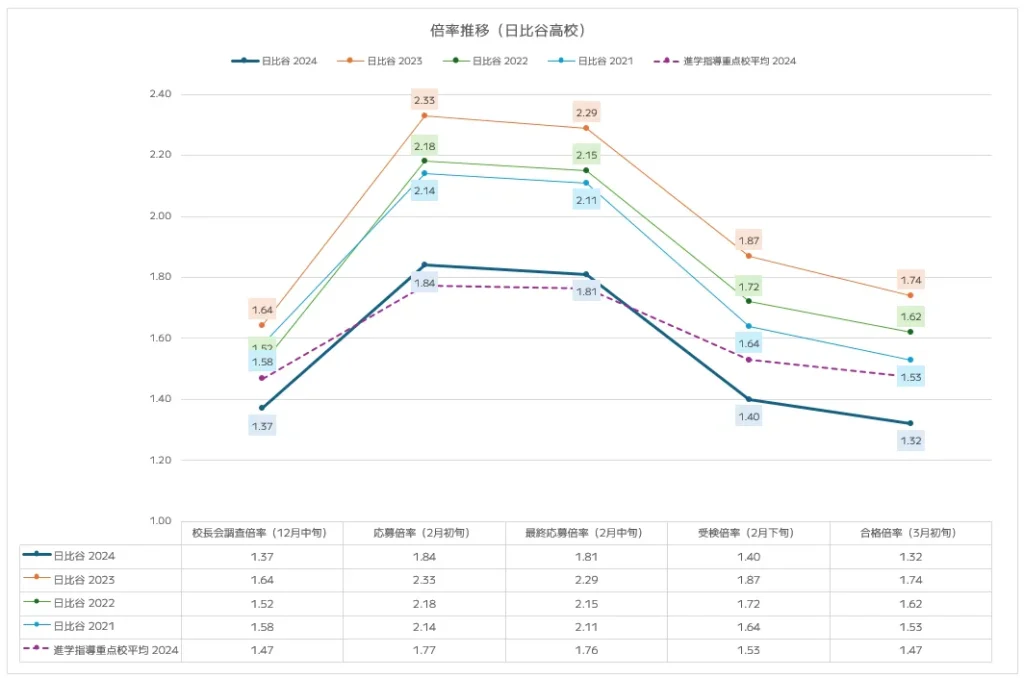

日比谷高校の入試倍率推移分析(2021年~2024年)

都立のトップ校として知られる日比谷高校の2024年度入試では、全体的に前年度を大きく下回る倍率推移となりました。この背景には、大きな制度変更が2つ影響していると考えられます。

1つは都立高校入試における男女別定員の撤廃です。2024年度入試から男女合同定員となったことで、受験生の選択肢が広がり、志願動向に変化が生じました。もう1つは、東京都による私立高校授業料の実質無償化政策の導入です。これにより、経済的な観点から都立高校を選択する必要性が低下し、受験生の進路選択に大きな影響を与えた可能性があります。

具体的な倍率の推移を見ると、校長会調査時(12月中旬)は1.57倍で前年度(1.64倍)とほぼ同水準でしたが、応募倍率(2月初旬)は1.84倍と、前年度の2.33倍から大幅に低下しました。さらに最終的な合格倍率は1.32倍となり、前年度の1.74倍を大きく下回りました。

特に注目すべきは、2021年度から2023年度まで2倍前後を維持していた応募倍率が、2024年度では1.84倍まで低下したことです。この変化は、上記2つの制度変更が受験生の進路選択に具体的な影響を及ぼした可能性を示唆しています。

ちなみに、日比谷高校は他の進学指導重点校に比べ、受検倍率から合格倍率の下がり幅が多い傾向にあります。筑波大学附属駒場、筑波大学附属、お茶の水女子大学附属、東京学芸大学附属などといった国立高校や、開成、早稲田実業、早稲田高等学院、慶応志木、慶応義塾女子などといった私立難関高校において補欠合格からの繰り上がりに伴い、一定数日比谷高校の入学辞退が起こるためです。

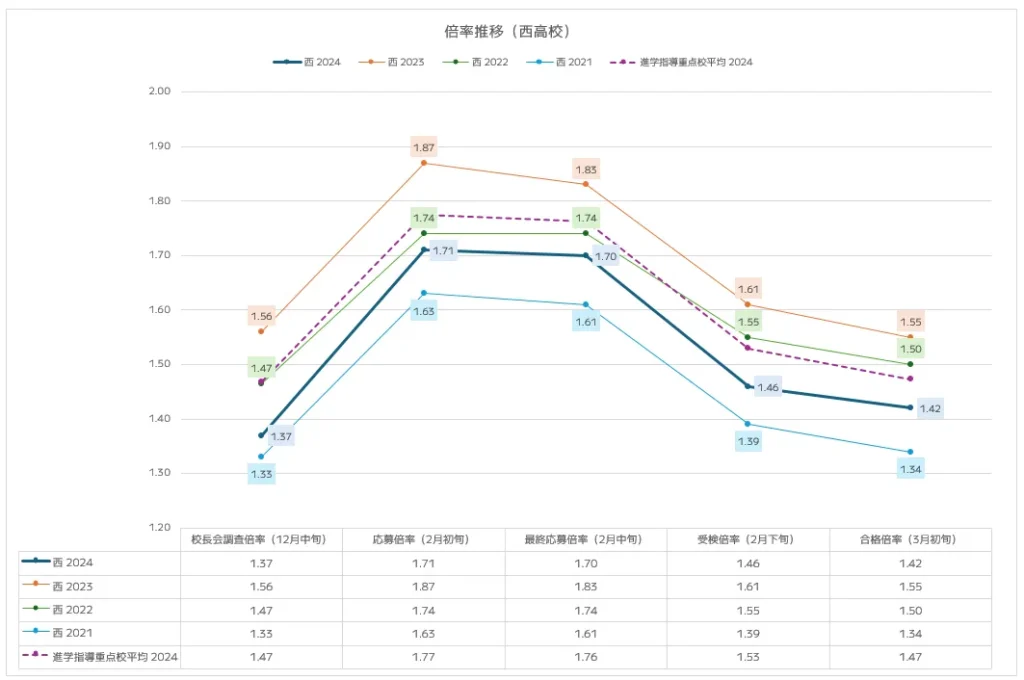

西高校の入試倍率推移分析(2021年~2024年)

御三家の一角、都立進学指導重点校の中でも安定した人気を誇る西高校の2024年度入試でも、日比谷高校と同様に前年度を下回る倍率推移が見られました。

校長会調査時(12月中旬)の倍率は1.37倍で、前年度の1.56倍から減少しました。応募倍率(2月初旬)では1.71倍まで上昇し、前年度の1.87倍には及ばないものの、進学指導重点校平均(1.77倍)に近い水準を示しました。

最終応募倍率(2月中旬)は1.70倍とほぼ横ばいを維持しましたが、受検倍率(2月下旬)では1.46倍まで低下。これは前年度の1.61倍と比較すると、0.15ポイントの減少となっています。最終的な合格倍率(3月初旬)は1.42倍となり、前年度の1.55倍を下回る結果となりました。

注目すべき点として、2022年度、2023年度と上昇傾向にあった倍率が、2024年度では全体的に低下に転じたことが挙げられます。ただし、その低下幅は日比谷高校と比較すると緩やかなものとなっています。

また、2024年度入試からの男女合同定員化と私立高校授業料の実質無償化という2つの大きな制度変更の影響は、西高校にも及んでいると考えられます。しかし、倍率の変動が比較的穏やかであることから、西高校の教育内容や進学実績に対する評価は依然として高く維持されていることがうかがえます。

倍率推移のパターンを見ると、応募倍率から最終応募倍率までの変動が小さく、志願者の意思が比較的安定していることも西高校の特徴として挙げられます。

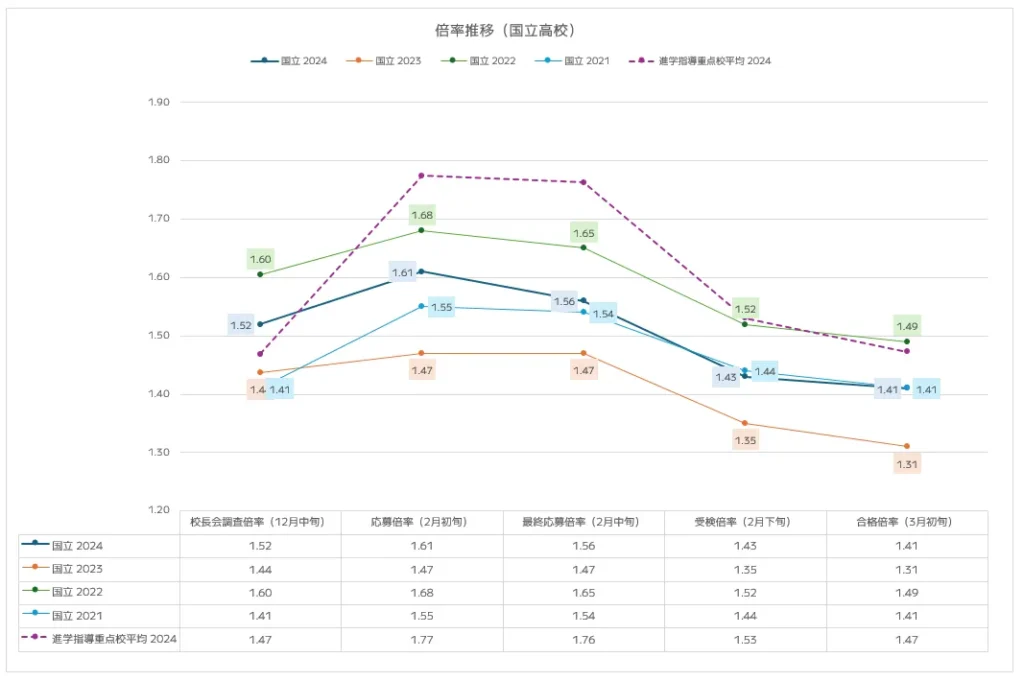

国立高校の入試倍率推移分析(2021年~2024年)

御三家かつ多摩地区のトップ校である国立高校の2024年度入試では、前年度を上回る倍率推移を示しました。これは、他の進学指導重点校とは異なる傾向として注目されます。

校長会調査時(12月中旬)の倍率は1.52倍で、前年度の1.44倍を上回るスタートとなりました。応募倍率(2月初旬)では1.61倍まで上昇し、前年度の1.47倍を大きく上回る結果となっています。ただし、進学指導重点校平均(1.77倍)と比較すると、やや低い水準にとどまっています。

最終応募倍率(2月中旬)は1.56倍とやや低下したものの、前年度の1.47倍は維持。受検倍率(2月下旬)は1.43倍、最終的な合格倍率(3月初旬)は1.41倍となり、いずれも前年度(それぞれ1.35倍、1.31倍)を上回る結果となりました。

2024年度入試における特徴として、以下の2点が挙げられます。

- 倍率の上昇傾向

2023年度と比較して、全ての段階で倍率が上昇しています。これは、男女合同定員化や私立高校授業料の実質無償化という制度変更の中でも、独自の強みを発揮できていることを示唆しています。 - 比較的安定した志願動向

応募倍率から最終応募倍率までの下落幅が小さく(1.61倍→1.56倍)、志願者の意思が比較的安定していることがわかります。

また、2021年度から2024年度までの推移を見ると、大きな変動がなく、1.4倍から1.6倍の範囲で安定した倍率を保っていることも国立高校の特徴と言えます。この安定性は、地域における同校の評価が確立されていることを示していると考えられます。

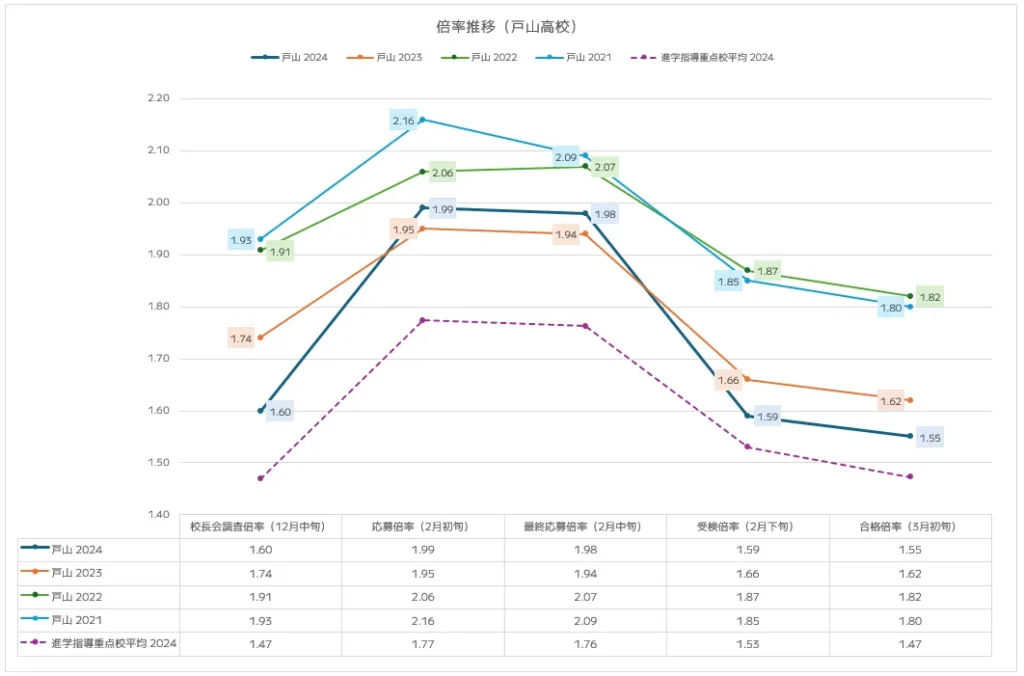

戸山高校の入試倍率推移分析(2021年~2024年)

チームメディカルやSSHといった理系に強みを持ち、23区内の有力校である戸山高校の2024年度入試では、校長会調査から合格発表まで、前年度を概ね下回る倍率推移となりました。過去4年間の推移を見ると、緩やかな低下傾向が継続していることが特徴的です。

校長会調査時(12月中旬)の倍率は1.60倍で、前年度の1.74倍から減少。2021年度の1.93倍と比較すると、3年連続での低下となりました。しかし、応募倍率(2月初旬)では1.99倍まで上昇し、進学指導重点校平均(1.77倍)を上回る水準を示しました。この上昇幅は注目に値します。

最終応募倍率(2月中旬)は1.98倍とほぼ横ばいを維持し、志願変更による大きな変動は見られませんでした。その後、受検倍率(2月下旬)では1.59倍まで低下し、最終的な合格倍率(3月初旬)は1.55倍となりました。

戸山高校の2024年度入試における特徴として、以下の2点が挙げられます。

- 応募倍率の安定性

校長会調査時から応募時に大きく倍率が上昇し、その後の志願変更期間中の変動が極めて小さいことから、戸山高校を第一志望として確実に志願する受験生が多いことがうかがえます。 - 近年の継続的な倍率低下

2021年度以降、応募倍率は2.16倍→2.06倍→1.95倍→1.99倍と推移しており、緩やかな低下傾向が続いています。ただし、2024年度はわずかながら前年度を上回る応募倍率となりました。

2024年度入試からの男女合同定員化と私立高校授業料の実質無償化の影響は見られるものの、依然として応募倍率は進学指導重点校平均を上回っており、戸山高校の教育力や進学実績に対する評価の高さがうかがえます。

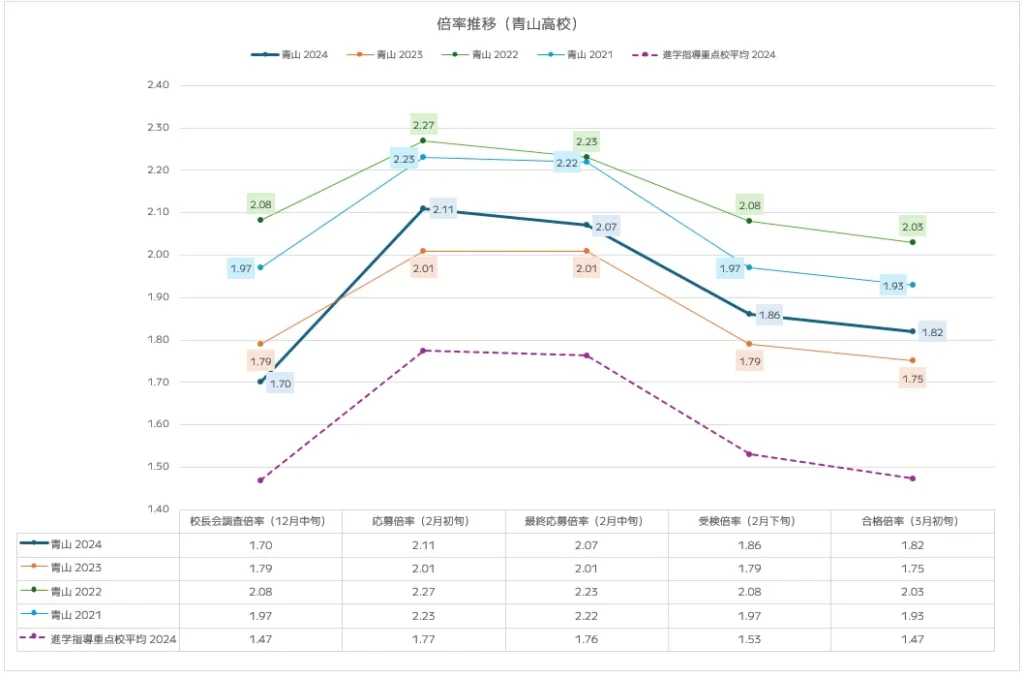

青山高校の入試倍率推移分析(2021年~2024年)

渋谷区に位置する青山高校の2024年度入試では、校長会調査から合格発表まで、前年度とは異なる特徴的な倍率推移を見せました。

校長会調査時(12月中旬)の倍率は1.70倍で、前年度の1.79倍からやや低下してのスタートとなりました。しかし、応募倍率(2月初旬)では2.11倍まで大きく上昇し、前年度の2.01倍を上回るとともに、進学指導重点校平均(1.77倍)を大きく超える水準となりました。

最終応募倍率(2月中旬)は2.07倍と若干低下したものの、2倍台を維持。受検倍率(2月下旬)は1.86倍、最終的な合格倍率(3月初旬)は1.82倍となり、いずれも前年度(それぞれ1.79倍、1.75倍)を上回る結果となりました。

2024年度入試における青山高校の特徴として、以下の2点が挙げられます。

- 応募時の大幅な倍率上昇

校長会調査時から応募時にかけて、1.70倍から2.11倍へと大きく上昇しました。これは、私立高校の合否発表後に、青山高校を志願先として選択する受験生が多かったこと、あるいは例年よりも校長会調査時倍率が低かった反動で応募が増えたことを示唆しています。 - 高水準の維持

2022年度には応募倍率が2.27倍まで上昇した時期もありましたが、2024年度も2倍台を維持しており、依然として高い人気を保っています。

男女合同定員化と私立高校授業料の実質無償化という制度変更の中でも、青山高校は安定した志願者を集めています。特に、応募倍率が進学指導重点校平均を大きく上回っている点は、同校の教育内容や進学実績、都心という立地の利便性などが受験生から高く評価されていることを示唆しています。

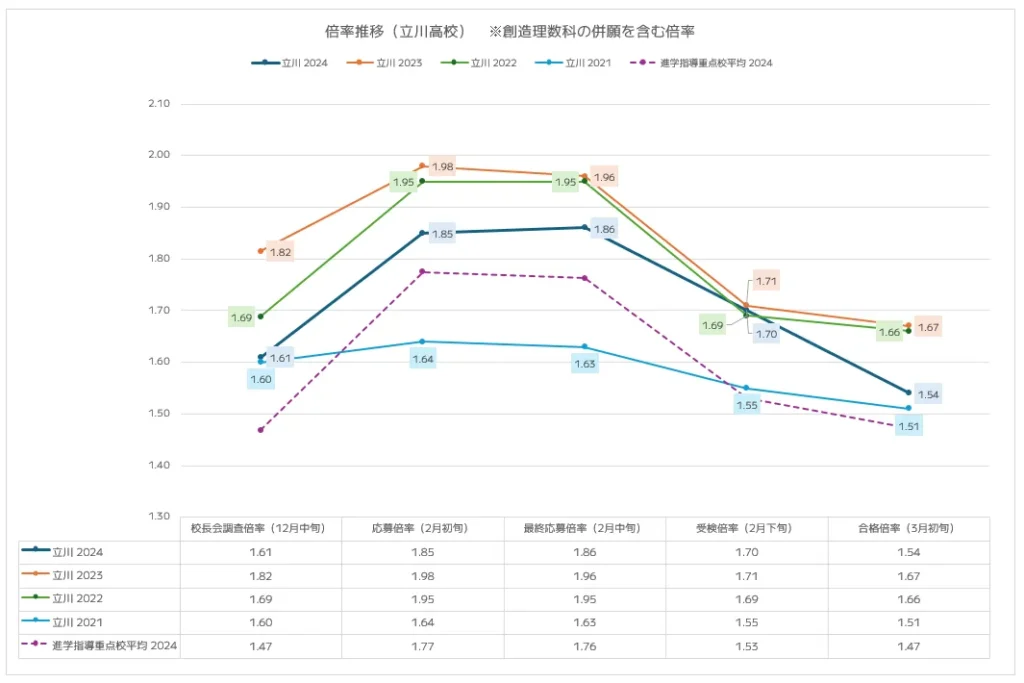

立川高校の入試倍率推移分析(2021年~2024年)

※東京都教育委員会から出されるデータでは創造理数科と普通科が別々のデータとして出され、倍率も個別に出されますが、実態は創造理数科と普通科が併願できる仕組みとなっているため、当サイトでデータを加工・集計して倍率を出しています。

多摩地区の中核的存在である立川高校の2024年度入試では、普通科と創造理数科を合わせた総合的な倍率において、前年度を下回る推移となりました。

校長会調査時(12月中旬)の倍率は1.61倍で、前年度の1.82倍から大きく低下してのスタートとなりました。その後、応募倍率(2月初旬)では1.85倍まで上昇し、進学指導重点校平均(1.77倍)をやや上回る水準となりましたが、前年度の1.98倍には届きませんでした。

最終応募倍率(2月中旬)は1.86倍とほぼ横ばいを維持。受検倍率(2月下旬)では1.70倍まで低下し、最終的な合格倍率(3月初旬)は1.54倍となりました。これは前年度の最終合格倍率1.67倍を0.13ポイント下回っています。

2024年度入試における立川高校の特徴として、以下の点が挙げられます。

- 普通科と創造理数科の併願システムの影響

両科の併願が可能な制度により、実質的な受験機会が増えることで、志願者の動向がより複雑になっています。このため、個別の倍率よりも総合的な倍率で志願動向を見る必要があります。 - 応募倍率の安定性

校長会調査時から応募時にかけて倍率が上昇し(1.61倍→1.85倍)、その後も大きな変動が見られないことから、立川高校への志願が比較的安定していることがわかります。 - 経年変化の特徴

2022年の創造理数科設置から上昇傾向にあった倍率が、2024年度では全体的に低下に転じています。これは、男女合同定員化や私立高校授業料の実質無償化の影響に加え、地域における受験動向の変化を反映している可能性があります。

ただし、依然として進学指導重点校平均を上回る応募倍率を維持していることから、多摩地区における進学校としての評価は安定していると考えられます。普通科と創造理数科という2つの選択肢を持つ特徴的な学校として、地域の受験生から一定の支持を得続けていることがうかがえます。

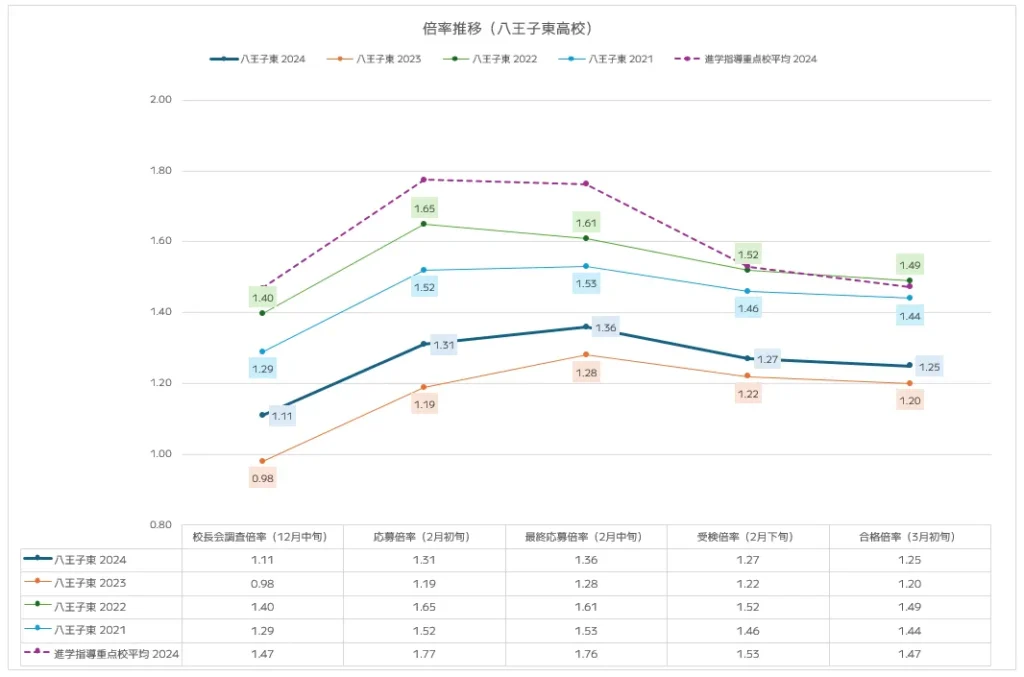

八王子東高校の入試倍率推移分析(2021年~2024年)

多摩地区の進学指導重点校である八王子東高校の2024年度入試では、前年度の低迷から若干の回復を見せたものの、依然として進学指導重点校平均を下回る倍率推移となりました。

校長会調査時(12月中旬)の倍率は1.11倍で、前年度の過去最低水準であった0.98倍からはやや回復。しかし、2022年度の1.40倍と比較すると、依然として低い水準となっています。応募倍率(2月初旬)は1.31倍まで上昇しましたが、進学指導重点校平均の1.77倍を大きく下回る結果となりました。

最終応募倍率(2月中旬)では1.36倍とやや上昇し、受検倍率(2月下旬)は1.27倍、最終的な合格倍率(3月初旬)は1.25倍となりました。これらの数値は前年度(それぞれ1.28倍、1.22倍、1.20倍)をわずかに上回っているものの、2021年度、2022年度の水準には達していません。

2024年度入試における八王子東高校の特徴として、以下の点が挙げられます。

- 緩やかな回復傾向

2023年度の大幅な倍率低下から、わずかながら回復の兆しを見せています。ただし、その回復幅は限定的です。 - 地域的な課題

男女合同定員化や私立高校授業料の実質無償化の影響に加え、御三家の一角である国立高校、創造理数科&SSHで理系色を打ち出す立川高校、都立大学への進学実績を伸ばしている町田高校など通学エリアにおける競合調査高校の存在が、倍率に影響を与えている可能性があります。 - 倍率推移の安定性

応募倍率から合格倍率までの変動が比較的小さく、志願者の意思が安定していることがうかがえます。

今後の課題として、進学指導重点校としての魅力をいかに発信し、志願者数を回復させていくかが重要となるでしょう。特に、地域における進学校としての独自の強みを打ち出していく必要性が示唆されています。

2024年度都立進学指導重点校入試の特徴と今後の展望

2024年度の都立進学指導重点校7校の入試では、男女合同定員化と私立高校授業料の実質無償化という2つの大きな制度変更が志願動向に影響を与えました。全体的な傾向として、前年度と比較して倍率が低下する学校が多く見られましたが、学校によって特徴的な動きも確認されました。

23区内の学校では、日比谷高校と西高校が前年度より低い倍率となる一方、青山高校は応募倍率で2倍を超えるなど、比較的高い人気を維持しました。戸山高校も応募倍率では進学指導重点校平均を上回り、安定した志願状況を示しています。多摩地区では、国立高校が前年度を上回る倍率推移を見せ、特徴的な動きとなりました。立川高校は普通科と創造理数科を併せた総合的な倍率で見ると、若干の低下傾向が見られたものの、進学指導重点校平均を上回る水準を維持しました。一方、八王子東高校は前年度からの回復の兆しは見られたものの、依然として課題が残る結果となりました。

倍率データの活用については、校長会調査時の数値はあくまで予備的な参考値として捉え、実質的な競争率を把握するために応募倍率から最終応募倍率の推移に注目することが重要です。また、各校の倍率変動パターンには特徴があるため、過去数年の推移を確認することで、より正確な判断が可能となります。

学校選択においては、倍率の高低だけでなく、各校の教育内容や特色、通学のしやすさなども総合的に検討する必要があります。特に2024年度から男女合同定員となったことで、性別に関係なく志望校を選べるようになりました。また、私立高校との併願を考える場合、授業料無償化も踏まえた幅広い進路選択が可能となっています。

今後の受験に向けては、各校の入試における出題傾向や求める生徒像をしっかりと研究し、学校説明会や学校見学に積極的に参加して実際の雰囲気を確認することをお勧めします。第一志望校の検討と同時に、第二志望以降の併願校についても慎重に検討することが望ましいでしょう。

制度変更に伴い都立高校の受験環境は大きく変化していますが、各校の教育内容や進学実績は依然として高い水準を保っています。より良い進路選択のために、早めの情報収集と準備を心がけることが、成功への近道となるでしょう。

この高校に入りたい。でも、勉強に不安があるあなたへ

「この高校に入りたい」――そう思ったとき、気になるのはやはり“受験への準備”。

自分のペースで本格的な受験対策がしたい中学生や、塾に通わずに質の高い学習を進めたいご家庭におすすめなのが【Z会の通信教育】です。

難関校対策に対応したハイレベルな教材と、記述力を伸ばす添削指導。

通信教育でありながら、学習習慣から答案力までしっかり鍛える仕組みが整っています。

本気で上位校を目指すなら、Z会という選択があります。

トリトリ

トリトリ部活も文化祭もひと段落。これからは志望校合格に向かってラストスパートをかける時期が来たよ!

秋は、学力を伸ばす絶好のタイミング。

Z会の通信教育〈高校受験コース〉なら、考えて「紙に書く」学びを通して、難関高校合格レベルへと実力を高められます。

苦手やレベルに合わせた個別プログラムで、定期テスト対策から入試対策までしっかりサポート。

今なら『英語Writingワーク』(学年別)と『自主学習の継続を後押しする保護者のサポートBOOK』をプレゼント中!

忙しい秋だからこそ、親子で「これからの学び」を見直すチャンスです。

\ 資料請求で2つの特典をプレゼント! /

<データ参照元>

各段階における倍率は、以下の公表されているデータを参照・加工し(2023年以前データは男女別の数値を男女合計数値に加工)算出しています。

◆令和3~6年度 都立高校全日制等志望予定(第1志望)調査の結果について

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/pressrelease/2021/release2021010701.html

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/pressrelease/2022/release2022010701.html

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/pressrelease/2023/release2023010601.html

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/pressrelease/2024/release2024010903.html

◆令和3~6年度 東京都立高等学校入学者選抜応募状況(学力検査入学願書受付)

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/pressrelease/2021/release2021020904.html

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/pressrelease/2022/release2021020802.html

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/pressrelease/2023/release2023020903.html

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/pressrelease/2024/release2024020803.html

◆令和3~6年度 東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況)

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/highschool/past/firstapplication/release20210215.html

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/highschool/past/firstapplication/release20220214_01.html

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/highschool/past/firstapplication/release20230214_02.html

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/highschool/past/firstapplication/release20240214_02.html

◆令和3~6年度 東京都立高等学校入学者選抜受検状況

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/pressrelease/2021/release2021022102.html

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/pressrelease/2022/release2022022106.html

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/pressrelease/2023/release2023022107.html

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/pressrelease/2024/release2024022108.html

◆令和3~6年度 東京都立高等学校入学者選抜合格発表

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/pressrelease/2021/release2021030202.html

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/highschool/archives/application/release2022030102.html

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/pressrelease/2023/release2023030105.html

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/pressrelease/2024/release2024030103.html