2025年1月31日、東京都教育委員会から都立高校入試において、令和7年度東京都立高等学校入学者選抜合格発表(推薦、連携型、国際バカロレアコース及び在京外国人生徒等対象(竹台高校、田柄高校、南葛飾高校、府中西高校、飛鳥高校、六郷工科高校、杉並総合高校、一橋高校、浅草高校、荻窪高校及び砂川高校))が発表されました。

令和7年度東京都立高等学校入学者選抜合格発表(推薦、連携型、国際バカロレアコース及び在京外国人生徒等対象(竹台高校、田柄高校、南葛飾高校、府中西高校、飛鳥高校、六郷工科高校、杉並総合高校、一橋高校、浅草高校、荻窪高校及び砂川高校))

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/01/2025013101

全日制・定時制を合わせた全体の応募者数は21,504名、合格者数は9,262名で、倍率は2.27倍となり、前年度の2.47倍から0.2ポイント低下しました。特に普通科では2.86倍から2.59倍へと大きく緩和。一方で、芸術科(4.04倍)や体育科(3.46倍)、国際科(2.95倍)など、特色ある学科では依然として高い倍率を維持しています。

本記事では、令和7年度都立高校推薦入試結果のうち、普通科+α(多摩科学技術・国際)の結果を掲載していきます。

2025年度都立推薦入試の合格状況一覧(普通科+α)

23区都心部の高校の推薦入試の合格倍率一覧

主な動きのあった高校

- 竹早・広尾は募集定員増に伴い合格者8名増、倍率は大幅低下

- 日比谷(3.17倍)・青山(4.25倍)は倍率上昇

- 最高倍率は新宿(5.31倍)だが、前年より2.35ポイント低下

- 向丘(2.34倍)が都心部で最も低倍率

募集人員と合格人員に変わりはないため、詳細は応募時点の倍率分析と変わりません。全体的に前年より倍率は緩和傾向にありますが、依然として人気校では高倍率を維持しています。

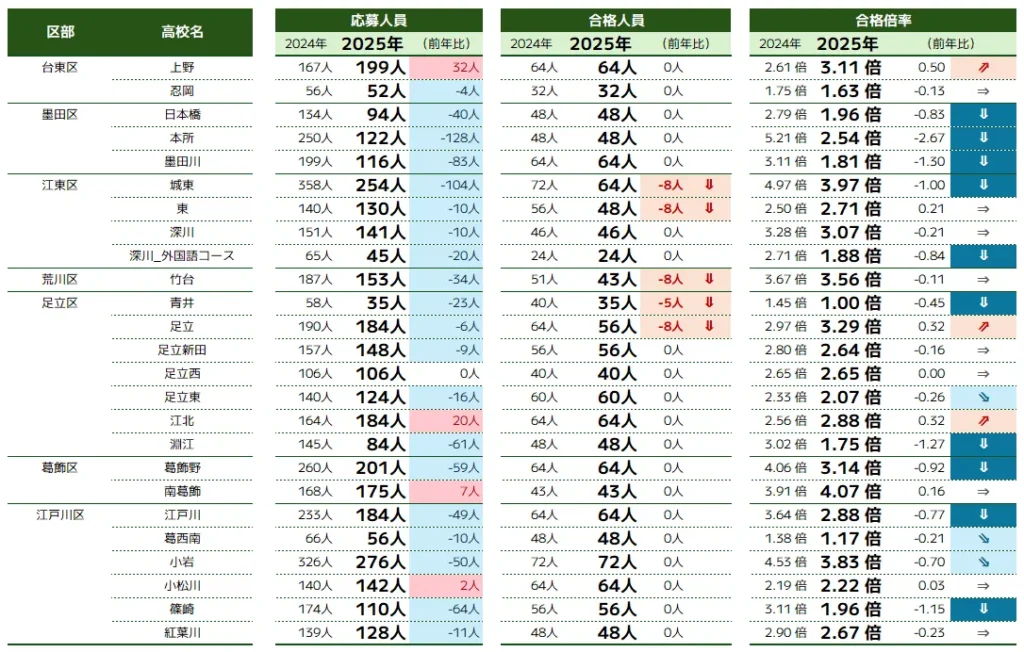

23区東部の高校の推薦入試の合格倍率一覧

主な動きのあった高校

- 城東(-8名)、東(-8名)、竹台(-8名)、足立(-8名)で募集定員減

- 青井高校は倍率1.00倍で定員割れ

- 最高倍率は上野(3.11倍)と葛飾野(3.14倍)

- 足立区の高校は全般的に低倍率、ただし足立(3.29倍)は例外で倍率上昇

募集人員と合格人員に変わりはないため、詳細は応募時点の倍率分析と変わりません。本所高校の倍率が前年比-2.67ポイントと大きく低下(5.21倍→2.54倍)したことが特徴的です。全体的に前年度より倍率は低下傾向にありますが、ほとんどの高校で定員は充足しています。

23区西部の高校の推薦入試の合格倍率一覧

主な動きのあった高校

- 駒場(-8名)、大山(-8名)、大森(-8名)で募集定員減少

- 最高倍率は大泉桜(4.50倍)、駒場(4.07倍)

- 田柄高校は1.00倍で定員を充足

- 大森高校は、定員に満たない27名(定員32名)の合格者

募集人員と合格人員に変わりはないため、詳細は応募時点の倍率分析と変わりません。特徴的なのは、大森高校が応募人数が少なく倍率が低いにもかかわらず全員合格とせず、定員割れのまま合格発表を行った点です。また、比較的人気校である駒場と大泉桜は4倍以上の高倍率を維持しています。

多摩地区(北多摩)の高校の推薦入試の合格倍率一覧

主な動きのあった高校

- 府中(+8名)で定員増、小平(-8名)、狛江(-8名)で定員減

- 最高倍率は東村山(3.88倍)、立川普通科(3.43倍)

- 立川創造理数科は理数科特別推薦のため定員(8名)に満たず5名合格で1.80倍

全体的に例年人気の高い東村山、立川、国立などは3倍以上の倍率を維持。一方で、多摩科学技術(1.33倍)など、専門的なコースを持つ学校は比較的低倍率となっています。

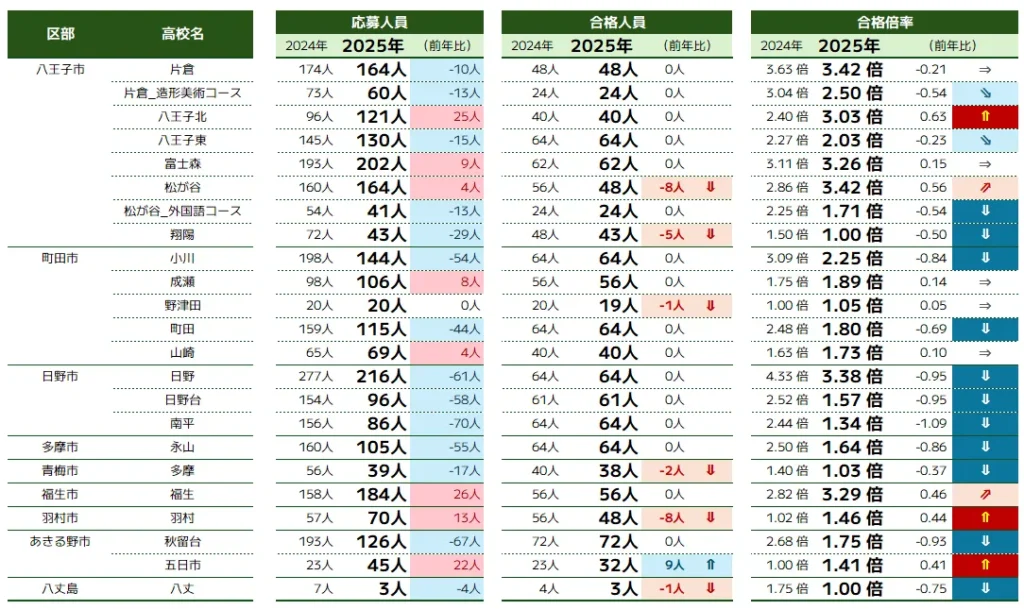

多摩地区(南・西多摩)+島しょ部の高校の推薦入試の合格倍率一覧

主な動きのあった高校

- 松が谷、羽村で定員8名減

- 定員割れは3校

多摩(1.03倍):40名定員で39人応募、38名合格、八丈(1.00倍):4名定員で3名応募、3名合格、野津田(1.05倍):24名定員で20人応募、19名合格 - 高倍率校

片倉(3.42倍)、日野(3.38倍)、福生(3.29倍)

南多摩・西多摩地区では、複数の高校で定員割れが発生し、特に郊外の学校で苦戦が目立つ結果となりました。

令和7年度の都立高校推薦入試は、全体の倍率が前年度の2.47倍から2.27倍へと低下し、全般的に緩和傾向が見られました。地域や学校によって以下のような特徴が見られました。

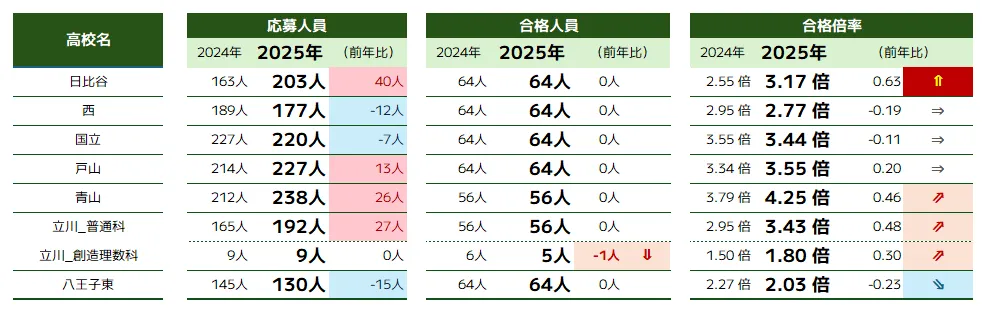

進学指導重点校・特別推進校・推進校の推薦入試合格状況(応募人員・合格人員・合格倍率)

東京都教育委員会が発表した令和7年度都立高校推薦入試の合格発表で、進学指導重点校等の結果が明らかになりました。全体の応募倍率が2.27倍と前年より低下する中、進学指導重点校や進学指導特別推進校の多くは3倍以上の高倍率を維持。ただし、一部の学校では前年と比較して大きく倍率を下げるなど、学校間で異なる傾向が見られました。

本カテゴリでは、応募時から定員数の変更などなく、応募倍率=合格倍率となっているため、データだけ掲載していきます。

進学指導重点校の推薦入試合格倍率一覧

進学指導特別推進校の推薦入試合格倍率一覧

進学指導推進校の推薦入試合格倍率一覧

令和7年度都立推薦入試が示す都市部と郊外の志望動向格差の拡大

令和7年度の都立高校推薦入試では、いくつかの顕著な傾向が浮かび上がりました。まず、全体的な緩和傾向が見られ、多くの学校で前年度と比較して倍率が低下しました。全日制課程の平均倍率は2.27倍と、前年度の2.47倍から大きく下がっています。また、定員割れを起こす学校が増加し、特に郊外の学校でその傾向が顕著でした。

地域による格差も一層鮮明になりました。日比谷、駒場、大泉桜といった都心部の伝統校や人気校は3倍から4倍台の高い倍率を維持している一方で、多摩地区や23区周辺部では定員割れする学校が目立ちました。この現象は、受験生の志望傾向が都心部の学校に集中していることを示唆しています。

さらに注目すべきは、各学校での定員調整の動きです。竹早や広尾での定員増加、松が谷や羽村での定員減少など、地域の実情に応じた調整が行われました。また、大森高校のように、定員割れが予想される状況でも合格者数を抑制する学校も見られ、各校の入試戦略の多様化が進んでいることがわかります。

これらの変化の背景には、少子化の進行という人口動態の変化に加え、受験生の学校選択における価値観の変化があると考えられます。特に通学利便性の高い都心部への志向が強まっており、この傾向は今後も続く可能性があります。こうした状況を踏まえ、都立高校の定員配分や入試制度のあり方について、さらなる検討が必要となってくるでしょう。

この高校に入りたい。でも、勉強に不安があるあなたへ

校風や教育内容に魅力を感じても、多くの生徒は、

「このままの勉強法で内申点は足りるのか…」「いつ、誰に苦手科目を相談すればいいのか…」

という切実な不安を抱えています。

そんな不安を抱える中高生のために生まれたのが、オンライン個別指導の【そら塾】です。

自宅にいながら、プロの先生があなたのスケジュールとレベルに合わせて1対1で徹底指導。

部活や学校の課題で忙しい中高生が、最短で成績を上げることに特化した個別指導サービス。集団塾が合わなかった人や、これから本気で勉強を始めたい人にもおすすめです。

トリトリ

トリトリ「そら塾は、夜遅くなってもOK!苦手科目に特化した計画を無料で立ててくれるから、時間の不安が解消できるよ!」

🏫 忙しい中高生専用!内申点アップのための個別戦略

通塾不要の完全オンライン個別指導なので、帰宅が遅い日や学校行事が忙しい時期でも安心です。

そら塾なら、あなたのスケジュールに合わせた学習計画と、内申点アップに直結する専門指導を無料で体験できます。

<参照元>

ページ内のデータは東京都教育委員会発表資料・各高校のホームページやパンフレットを参照しています。しかしながら、参照したタイミングによっては速報データであったり、年度をまたぎ修正・変更となっている場合もありますので、正確なデータは東京都教育委員会、各都立高校の最新データをご確認ください。