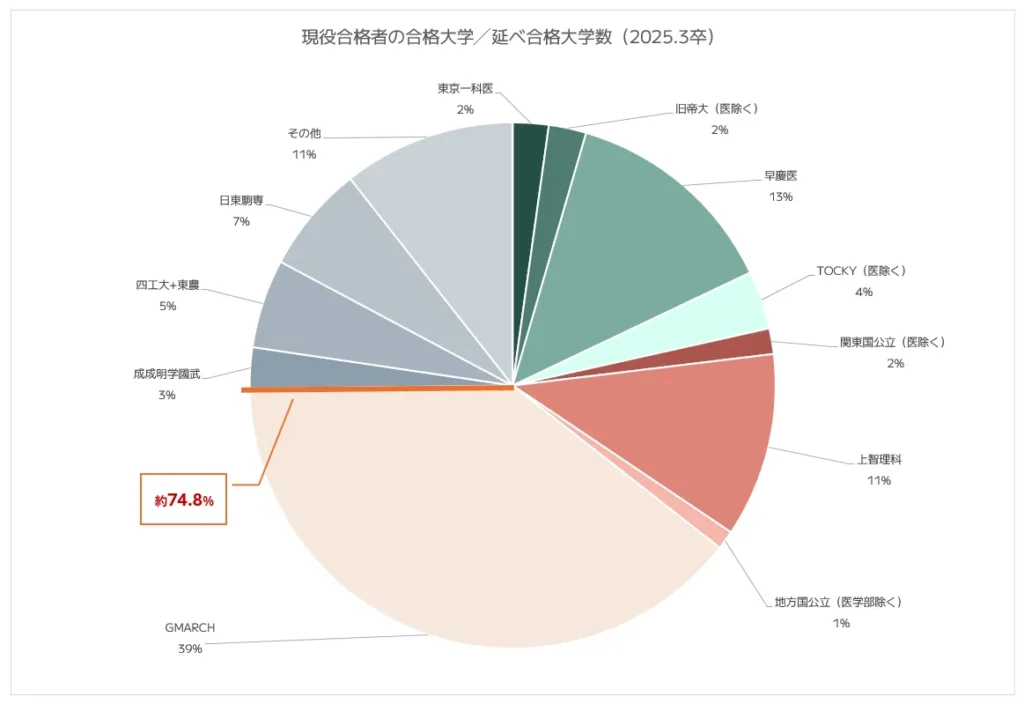

都立青山高校は、2020年から2025年の6年間にわたり、公立高校としては極めて優れた大学合格実績を示しています。2025年度の現役合格者のうち約74.8%がGMARCH以上の難関大学に合格し、国公立大学への合格実績も着実に向上しています。

特に注目すべきは、国公立・私立の両方でバランスの取れた実績を残していることと、年々より難関校への「上位シフト」が進んでいる点です。東京一科医・旧帝大・TOCKY・関東主要国公立といった国公立難関大学群、そして早慶上理・私立医学部・GMARCHといった私立難関大学群へと多くの合格者を輩出しています。一人あたりの合格数も増加傾向にあり、生徒の高い学力水準と教育指導の質の高さを反映しています。医学部合格者の増加や理系難関大学への進学実績拡大も特筆すべき成果であり、多様な進路選択に対応できる教育体制が整っていることを示しています。

入試に向けて、過去問に取り組む時期が近づいてきましたね。都立高校入試の「共通問題」と「青山高校」の過去問を用意しました。

2019年~2025年(昨年度)の全教科の問題を掲載し、すべての問題にわかりやすい解説つき。

各教科の出題傾向と対策、公立高校合格のめやす、選抜のしくみ、入試情勢など、受験に役立つ情報が1冊にまとめられています。

👉【2026年度入試対応】青山高校の過去問はこちら

👉【2026年度入試対応】都立高校共通問題の過去問はこちら

【2025年度】都立青山高校の最難関国公立大学(東京一科+国公立医学部)合格者分析

都立青山高校は東京都を代表する進学校として、毎年多くの生徒を国公立最難関大学へ送り出しています。「東京一科」と呼ばれる最難関グループには、東京大学・京都大学・一橋大学・東京科学大学(旧:東京工業大学)、そして国公立医学部が含まれます。これらの大学への合格は、生徒の努力と学校の教育指導の成果を示す重要な指標です。

2025年度の合格実績は、学校関係者や受験生、保護者にとって重要な参考情報であり、学校の教育力と進路指導の質を評価する基準となります。特に現役合格率は高校3年間での教育効果を直接反映するものとして、また浪人生を含めた総合的な数値は卒業生の進路実現力を示す指標として注目されています。

【2025年度】最難関国公立大学(東京一科+国公立医学部)合格者数と現役合格者前年比

| 大学名 | 現役 | (前年比) | 浪人 | 現浪合計 |

|---|---|---|---|---|

| 東京大学 | 3人 | – | 1人 | 4人 |

| 京都大学 | 0人 | – | 5人 | 5人 |

| 一橋大学 | 7人 | (▲7人) | 1人 | 8人 |

| 東京科学大学 (旧:東京工業大学) | 2人 | (+1人) | 1人 | 3人 |

| 国公立大学医学部 | 6人 | (+2人) | 2人 | 8人 |

| 合計(医学部重複除く) | 18人 | (▲1人) | 10人 | 28人 |

【2025年度】最難関国公立大学(東京一科+国公立医学部)合格者の大学別分析

東京大学

東京大学への合格者は現役3名、浪人1名の計4名となりました。現役生の合格者数は前年と変わらず、日本最高峰の大学への安定した合格実績を維持しています。現役生の比率が高い点は、青山高校の日頃からの教育指導と受験対策の質の高さを示しています。

京都大学

京都大学への合格者は現役0名、浪人5名の計5名でした。全員が浪人生からの合格という結果は、京大特有の出題傾向や思考力を重視した入試に対応するには、より長い準備期間が必要だったことを示唆しています。

一橋大学

一橋大学への合格者は現役7名、浪人1名の計8名となりました。前年と比較して現役合格者が7名減少していることは大きな変化です。経済・法学・商学など社会科学系に強い一橋大学への志向が、昨年より減少している可能性があります。

東京科学大学(旧:東京工業大学)

東京科学大学への合格者は現役2名、浪人1名の計3名となりました。東京工業大学と東京医科歯科大学の統合により誕生した東京科学大学は、理工系と医療系を兼ね備えた新しい教育・研究体制が生徒の関心を集めていると考えられます。

国公立大学医学部

国公立大学医学部への合格者は現役6名、浪人2名の計8名で、前年比2名増となりました。医学部への志望者が増加傾向にあり、青山高校の理系教育の充実ぶりがうかがえます。医学部は合格難度が極めて高い中、着実に合格者を輩出しており、特に現役合格率の高さは注目に値します。

全体的な傾向・特徴

国公立最難関大学への合格者総数は28名(医学部重複除く)で、現役18名、浪人10名という構成です。前年比では現役合格者が4名減少していますが、全体としては安定した実績を維持しています。東京科学大学や国公立医学部への合格者増加は、理系教育の強化や医療系への関心の高まりを反映しています。一方で一橋大学への現役合格者減少は、文系進学における何らかの変化を示唆しています。東京大学と京都大学については、合わせて9名の合格者を出し、最難関への挑戦を続けていることが分かります。

都立青山高校の最難関国公立大学(東京一科+国公立医学部)の現役合格者数推移|2020年~2025年

東京一科医への現役合格者数の推移

- 2020年度: 18人(現役合格率6.4%)

- 2021年度: 24人(現役合格率7.7%)

- 2022年度: 18人(現役合格率6.4%)

- 2023年度: 23人(現役合格率8.5%)

- 2024年度: 22人(現役合格率8.3%)

- 2025年度: 18人(現役合格率6.8%)

過去6年間で、2021年度と2023年度に合格者数のピークが見られます。2023年度から2025年度にかけては、合格者数は若干減少傾向にありますが、現役合格率は6.8%と比較的高水準を維持しています。

東京一科医現役合格者の大学別分析

東京大学

- 合格者数は、2020年の2人から2022年に5人とピークを迎え、その後減少し2023年は1人となりました。

- 2024年と2025年は3人で安定しており、現役合格率は1.1%を維持しています。

- 6年間を通じて比較的安定した合格実績を示していますが、年度による変動が見られます。

京都大学

- 京都大学への合格は、2020年の5人(現役合格率1.8%)をピークに、以降大きく減少しています。

- 2021年、2022年、2024年、そして2025年は現役合格者0人という状況が続いています。

- 2023年に一時的に3人(現役合格率1.1%)の回復が見られましたが、その後再び0人となりました。

一橋大学

- 一橋大学は6年間で最も安定して合格者を輩出しています。

- 2020年の6人から徐々に増加し、2023年に13人、2024年に14人とピークを迎えました。

- 2025年度は7人と大幅に減少しており、現役合格率も5.3%から2.6%へと低下しています。

- 過去6年間で見ると、特に2021年~2024年は高い水準を維持していたことが特徴的です。

東京科学大学(旧:東京工業大学)

- 2020年と2022年は各2人(現役合格率0.7%)と低調でした。

- 2021年に7人(現役合格率2.2%)と一時的に増加し、その後変動しながら推移。

- 2024年は1人まで減少し、2025年には2人となっています。

国公立医学部

- 医学部合格者は全体的に増加傾向にあります。

- 2020年から2023年までは2~3人程度で推移していましたが、2024年に4人(現役合格率1.5%)、2025年には6人(現役合格率2.3%)と顕著に増加しています。

- 特に2025年度は過去6年間で最も高い合格実績となっており、医学部進学への取り組みが強化されていることが推察されます。

卒業生数との関係

卒業生数は以下のように推移しています。

- 2020年度: 282人

- 2021年度: 313人

- 2022年度: 281人

- 2023年度: 270人

- 2024年度: 266人

- 2025年度: 266人

卒業生数は2022年度以降他の進学指導重点校に比べ、1クラス分少なくなっています。実数ではなく、最難関国公立大学への現役合格率でみると、比較的高い水準を維持しています。特に2023~2025年度は、卒業生数が減少する中でも現役合格率7.9%~8.5%と高い実績を示しています。

全体的な傾向と特徴

都立青山高校の国公立最難関大学への合格実績は、2020年から2025年にかけて変動しながらも比較的安定した水準を維持しています。特に注目すべき点は、近年の東京科学大学と国公立医学部への合格者増加傾向です。一方で、京都大学への現役合格者が低迷しており、一橋大学は2025年に大きく減少しています。全体としては、現役合格率が6.4%~8.5%の間で推移し、2023年度以降は比較的高い水準を維持していることが特徴的です。

🧠 難関都立を目指す中高生に人気の家庭教師サービス

難関大学へ多くの合格者を輩出するこの高校に合格するには、日々の学習内容に加えて、入試レベルに合わせた指導が不可欠です。東大・早慶などの現役大学生講師による【訪問授業】or【オンライン個別指導】で、志望校対策を強化してみませんか?

👉

現役東大生の家庭教師数最大規模【オンライン東大家庭教師友の会】

![]()

👉 現役東大生の家庭教師数最大規模の【東大家庭教師友の会】

![]()

【2025年度】都立青山高校の旧帝大(東大・京大除く)+TOCKY合格者数分析

【2025年度】旧帝大(東大・京大除く)合格者数と現役合格者前年比

| 大学名 | 現役 | (前年比) | 浪人 | 現浪合計 |

|---|---|---|---|---|

| 北海道大学 | 11人 | (+5人) | 4人 | 15人 |

| 東北大学 | 8人 | (+5人) | 1人 | 9人 |

| 名古屋大学 | 0人 | (▲1人) | 0人 | 0人 |

| 大阪大学 | 3人 | (▲2人) | 0人 | 3人 |

| 九州大学 | 0人 | – | 0人 | 0人 |

| 合計 | 22人 | (+7人) | 5人 | 27人 |

【2025年度】TOCKY合格者数と現役合格者前年比

| 大学名 | 現役 | (前年比) | 浪人 | 現浪合計 |

|---|---|---|---|---|

| 筑波大学(T) | 12人(医2) | (+7人) | 1人 | 13人 |

| お茶の水女子大学(O) | 1人 | – | 0人 | 1人 |

| 千葉大学(C) | 11人 | (▲4人) | 2人 | 13人 |

| 神戸大学(K) | 1人 | (+1人) | 0人 | 1人 |

| 横浜国立大学(Y) | 11人 | (▲2人) | 1人 | 12人 |

| 合計 | 36人 | (+2人) | 4人 | 40人 |

【2025年度】難関国公立(旧帝大・TOCKY)合格者の大学別分析

旧帝大(東大・京大除く)

- 合格者総数は27名(現役22名、浪人5名)で、前年比で現役合格者が7名増加

- 北海道大学(15名)と東北大学(9名)への合格者が多く、ともに前年から5名増加

- 西日本の旧帝大(名古屋大学、大阪大学、九州大学)への合格者は少なく、名古屋大学と九州大学は0名

TOCKY

- 合格者総数は40名(現役34名、浪人4名)で、前年比で現役合格者が2名増加

- 筑波大学(13名)、千葉大学(13名)、横浜国立大学(12名)の3校への合格者が特に多い

- 筑波大学は前年から7名増加し、医学部に2名の合格者を出していることが特筆される

- お茶の水女子大学と神戸大学への合格者は各1名と少数にとどまる

全体的な傾向と特徴

- 旧帝大とTOCKYを合わせると合計67名の合格者を輩出(現役56名、浪人9名)

- 関東圏の大学(東北大、筑波大、お茶の水女子大、千葉大、横浜国立大)への進学実績が特に高い

- 医学部合格者も複数出ており(筑波大医学部2名)、理系教育の成果が見られる

- 北海道大学への合格者が多いことは、地理的な距離を超えた進学指導の広さを示している

全体として、2025年度の都立青山高校は旧帝大とTOCKY大学への合格者数を前年から増加させており、特に北海道大学、東北大学、筑波大学での伸びが顕著です。これらは同校の進路指導の成果と考えられ、国公立難関大学への進学実績が着実に向上していることを示しています。

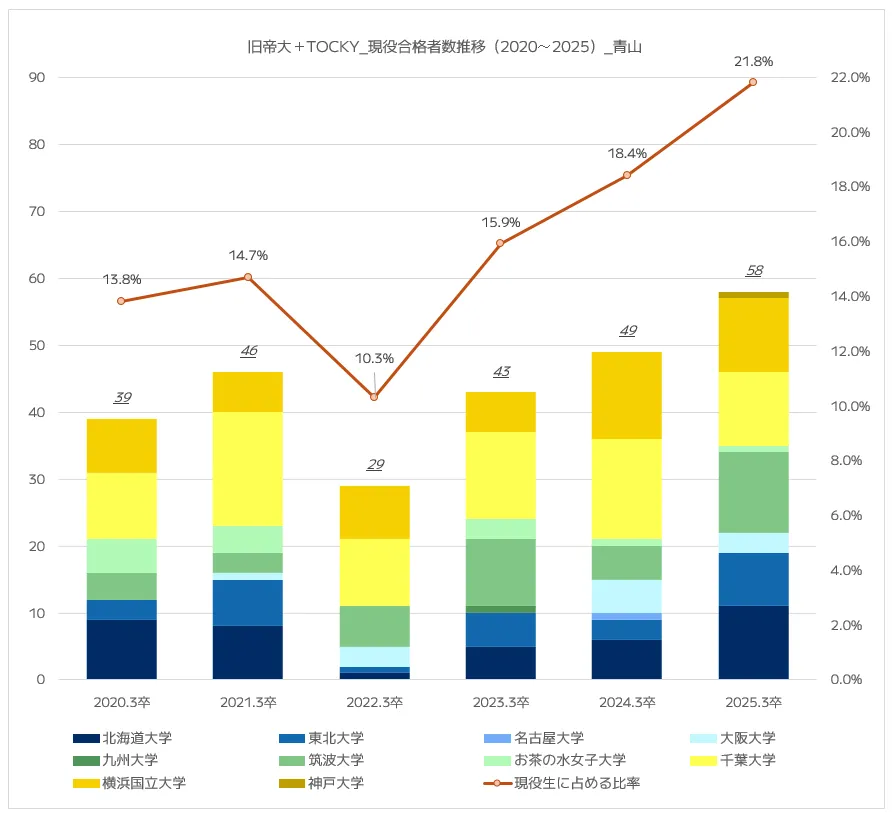

都立青山高校の難関国公立大学(旧帝大+TOCKY)の現役合格者数推移|2020年~2025年

旧帝大+TOCKYへの現役合格者数の推移

全体傾向

- 合格者総数: 2020年の39人から2025年には58人へと大幅に増加

- 現役合格率: 13.8%(2020年)→21.8%(2025年)と着実に上昇

- 特筆すべき点: 2022年に一時的な低下(29人・10.3%)があったものの、その後は急速に回復し、特に直近2年間で大きく伸長

旧帝大(東大・京大除く)+TOCKYへの現役合格者の大学群別分析

旧帝大(東大・京大除く)合格実績推移

- 合格者数の推移: 12人(2020年)→16人(2021年)→5人(2022年)→11人(2023年)→15人(2024年)→22人(2025年)

- 合格率の推移: 4.3%(2020年)→8.3%(2025年)と大幅上昇

- 大学別特徴:

・北海道大学: 9人(3.2%)→11人(4.1%)と増加、2022年に一時低迷(1人)したが回復

・東北大学: 3人(1.1%)→8人(3.0%)と大幅増加

・大阪大学: 0人→3人(1.1%)と若干の増加

・名古屋大学・九州大学: 一貫して低調(0~1人)

TOCKY合格実績推移

- 合格者数の推移: 27人(2020年)→30人(2021年)→24人(2022年)→32人(2023年)→34人(2024年)→36人(2025年)

- 合格率の推移: 9.6%(2020年)→13.5%(2025年)と着実に上昇

- 大学別特徴:

・筑波大学: 4人(1.4%)→12人(4.5%)と大幅増加、2025年には医学部に2名合格

・千葉大学: 安定して多数の合格者を輩出(10人→11人)

・横浜国立大学: 8人(2.8%)→11人(4.1%)と増加傾向

・お茶の水女子大学: 5人(1.8%)→1人(0.4%)と減少傾向

・神戸大学: 長らく0人だったが2025年に1人合格

旧帝大とTOCKY大学を合わせた合格者数と合格率は2022年を底に急速に回復し、2025年には過去6年間で最高の58人・21.8%に達しています。

全体的な傾向と特徴

都立青山高校の旧帝大・TOCKY大学への合格実績は、過去6年間で著しく向上しています。特に2022年の落ち込みからの回復が顕著で、2025年には卒業生の約5人に1人が旧帝大またはTOCKY大学に合格する実績を達成しています。地域別には関東圏の大学(筑波大・千葉大・横浜国立大)や北日本の大学(北海道大・東北大)への合格者が多く、西日本の大学への合格者は相対的に少ない傾向が続いています。

🏫 高校生活をより充実させるために、今から学びの準備を

校風や特色を調べながら「この学校に入りたい」と思ったら、勉強のペースづくりを始めるチャンス。

以下の学習サービスを活用すれば、授業理解・内申対策・基礎力アップを自宅で進めることができます。

👉 【送迎不要】通塾送迎の手間なく自宅で学べる 最大1ヶ月無料体験可能!オンライン個別指導【そら塾】![]()

👉 【費用重視】月額1,815円~効率的に予習・復習できる動画教材なら スタサプ ![]()

👉 【難関対策】難関校志望者にも信頼される通信教育 【中学生のためのZ会の通信教育】 ![]()

👉 【内申UP】内申・定期テスト対策を家庭でサポート 家庭教師のノーバス ![]()

👉 【体験無料】実際の教師による安心サポートなら 家庭教師ファースト ![]()

👉 【東大の力】日比谷・西・国立など難関都立を目指すなら現役東大生の家庭教師数最大規模【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()

【2025年度】都立青山高校の関東主要国公立大学合格者分析

【2025年度】関東主要国公立大学合格者数と現役合格者前年比

| 大学名 | 現役 | (前年比) | 浪人 | 現浪合計 |

|---|---|---|---|---|

| 茨城大学 | 0人 | (▲1人) | 0人 | 0人 |

| 宇都宮大学 | 0人 | – | 0人 | 0人 |

| 群馬大学 | 0人 | – | 1人 | 1人 |

| 埼玉大学 | 0人 | (▲1人) | 1人 | 1人 |

| 東京藝術大学 | 0人 | (▲1人) | 0人 | 0人 |

| 電気通信大学 | 0人 | (▲4人) | 0人 | 0人 |

| 東京科学大学 (旧東京医科歯科大学) | 4人(医1) | (+3人) | 0人 | 4人 |

| 東京外国語大学 | 3人 | (▲7人) | 0人 | 3人 |

| 東京学芸大学 | 4人 | (+2人) | 0人 | 4人 |

| 東京農工大学 | 3人 | (▲2人) | 0人 | 3人 |

| 東京海洋大学 | 0人 | – | 0人 | 0人 |

| 東京都立大学 | 4人 | – | 1人 | 5人 |

| 横浜市立大学 | 1人 | – | 1人 (医1) | 2人 |

| 関東主要国公立大学_合計 | 19人 | (▲11人) | 4人 | 23人 |

全体的な傾向と特徴

2025年度の都立青山高校における関東主要国公立大学への合格者総数は19名で、そのうち現役生が15名、浪人生が4名という結果となりました。前年度と比較すると、現役合格者数は15名減少しており、大幅な減少となっています。

特に東京外国語大学への合格者減少(7名減)と電気通信大学への合格者減少(4名減)が目立ちます。一方で、東京学芸大学は2名増加しており、教育系への進学希望者が増えていることが窺えます。

合格者が最も多かった大学は東京都立大学の5名(現役4名、浪人1名)で、次いで東京科学大学(旧東京医科歯科大学)と東京学芸大学の4名となっています。特筆すべき点として、東京科学大学(旧東京医科歯科大学)で現役生、横浜市立大学では浪人生が医学部に1名ずつ合格しています。

この結果を先に分析した最難関・難関大学群の結果と合わせて考えると、青山高校の生徒は2025年度において、より難易度の高い大学へのシフトが進んでいる可能性があります。最難関・難関大学群への合格者増加と関東主要国公立大学への合格者減少は、進路指導や生徒の志望傾向の変化を反映していると考えられます。

都内の主要大学(東京外国語大学、東京学芸大学、東京農工大学、東京都立大学)への合格者が多いことから、地理的に通学圏内の国公立大学を意識した進路選択も見られます。

全体として、関東主要国公立大学への合格者数減少は、より上位の大学群への進学実績向上と関連している可能性があり、青山高校の教育レベルの高さを示す一つの指標とも考えられます。

都立青山高校の関東主要国公立大学の現役合格者数推移|2020年~2025年

関東国公立大学への現役合格者数の推移

全体傾向

- 合格者数の推移: 17人(2020年)→27人(2021年)→29人(2022年)→31人(2023年)→30人(2024年)→15人(2025年)

- 合格率の推移: 6.0%(2020年)→8.6%(2021年)→10.3%(2022年)→11.5%(2023年)→11.3%(2024年)→5.6%(2025年)

- 特筆すべき点: 2023年にピークを迎えた後、2025年に大幅に減少

関東国公立大学への現役合格者の主要大学分析

東京外国語大学

- 数値推移: 5人(2020年)→6人(2021年)→6人(2022年)→8人(2023年)→10人(2024年)→3人(2025年)

- 詳細分析: 2020年から2024年にかけて着実に合格者数を増やし、2024年には10人(3.8%)とピークに達しました。特に2023年から2024年にかけての伸びは顕著で、外国語・国際関係分野への関心の高まりを示していました。しかし2025年には3人(1.1%)と急減しており、これは一橋大学や東京大学などの最難関大学の国際系学部への進学にシフトした可能性があります。

東京学芸大学

- 数値推移: 4人(2020年)→5人(2021年)→5人(2022年)→6人(2023年)→2人(2024年)→4人(2025年)

- 詳細分析: 教員養成系の名門である東京学芸大学への合格は、2023年までは緩やかな増加傾向にありました。2023年の6人(2.2%)をピークに2024年には2人(0.8%)と一時的に減少しましたが、2025年には4人(1.5%)と回復しています。

東京農工大学

- 数値推移: 2人(2020年)→3人(1.0%)→8人(2.8%)→5人(1.9%)→5人(1.9%)→3人(1.1%)

- 詳細分析: 理工系・農学系の専門性の高い東京農工大学への合格は、2022年に8人(2.8%)と突出したピークを記録しました。この年は特に理系志望者の増加や農学・工学への関心の高まりがあったと推測されます。その後は減少傾向にあり、2025年には3人(1.1%)となっています。この減少傾向の背景には、東京科学大学(旧東工大・東京医科歯科大)や東北大学などのより難関の理系大学への進学者増加があると考えられます。農工大への合格者減少は必ずしもネガティブな傾向ではなく、理系教育の質の向上による「上位シフト」の表れと解釈できるでしょう。

東京都立大学

- 数値推移: 3人(1.1%)→5人(1.6%)→3人(1.1%)→7人(2.6%)→4人(1.5%)→4人(1.5%)

- 詳細分析: 首都大学東京から名称変更された東京都立大学は、多様な学部を有する総合大学として安定した合格実績を維持しています。特に2023年には7人(2.6%)と高い実績を記録しました。2024年以降は4人(1.5%)と安定しており、文系・理系ともにバランスよく合格者を輩出しています。都立高校と都立大学という東京都内の公立教育機関同士のつながりも一因かもしれません。

電気通信大学

- 数値推移: 2人(0.7%)→1人(0.3%)→5人(1.8%)→3人(1.1%)→4人(1.5%)→0人(0.0%)

- 詳細分析: 情報通信技術分野に強みを持つ電気通信大学への合格は、2022年に5人(1.8%)とピークを迎えました。この時期はDXやAIへの社会的関心が高まっていた時期と重なり、IT分野への進学希望者が増加していたと考えられます。2024年までは一定数の合格者を維持していましたが、2025年には0人と急減しました。この背景には、情報系人材への社会的需要の高まりを受け、より上位の東京大学工学部や東京科学大学などの情報系学科への進学にシフトした可能性があります。

その他の注目すべき大学

埼玉大学

- 推移: 0人→1人→0人→2人→1人→0人

- 分析: 2023年に2人のピークを迎えましたが、一貫して少数にとどまっています。青山高校の生徒にとっては、同等レベルの都内大学を選択する傾向が強いと考えられます。

東京藝術大学

- 推移: 0人→1人→2人→0人→1人→0人

- 分析: 芸術の最高学府への合格者は少数ながら、2022年には2人の合格者を出しています。専門性の高い分野であり、実技試験を要する特殊な入試に対応できる指導体制があることがうかがえます。

横浜市立大学

- 推移: 0人→0人→0人→0人→1人→1人

- 分析: 医学部を有する横浜市立大学は、2025年には医学部への浪人合格者を輩出しています。これは医学部志望者への支援が強化されていることを示唆しています。

他大学群との関連性

この推移データを先に分析した最難関・難関大学群の結果と合わせて考えると、興味深い傾向が浮かび上がります。

- 関東主要国公立大学への合格者数が2025年に急減した一方で、旧帝大やTOCKY大学など、より難易度の高い大学群への合格者数が増加

- 2025年の国公立大学合計の合格者数は103人(38.7%)と堅調であり、合格者の「上位シフト」が生じている

- 卒業生全体の数が減少傾向にある中で、関東主要国公立大学の合格率低下は、よりレベルの高い大学への合格率上昇と表裏一体

全体的な傾向と特徴

都立青山高校の関東主要国公立大学への合格実績は、2020年から2023年にかけて順調に伸び、2023年にピークを迎えた後、2025年に大幅に減少しました。しかし、この減少は同校の教育力の低下を意味するものではなく、むしろ東大・京大・一橋大などの最難関大学や、旧帝大・TOCKY大学などの難関大学への合格者増加という「上位シフト」を反映していると考えられます。つまり、全体的な進学実績の質の向上が生じている可能性が高いといえるでしょう。

2025年度は特に、東京外国語大学や電気通信大学への合格者減少が顕著ですが、これらの大学志望者の一部がより上位の大学に合格していることが推測されます。全体として、都立青山高校の国公立大学への進学実績は充実しており、特に難易度の高い大学群への合格実績が向上していることが特筆すべき点です。

🎓 難関大学を目指す高校生(先取りの中学生)へ

現役合格をつかむには、早い段階から受験対策を始めることが鍵。

以下の予備校・個別指導サービスでは、東大・早慶など難関大を目指す生徒を強力にサポートします。

👉 【現役合格】映像授業で現役合格を目指すなら 東進ハイスクール・東進衛星予備校 ![]()

👉 【東大の力】東大生講師による難関大指導 【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()

👉 【東大×個別】学習相談から始める東大生の個別指導 【東大オンライン】 ![]()

👉 【難関対策】難関大志望者に選ばれる通信教育 高校生・大学受験生のためのZ会 ![]()

👉 【1対1】マンツーマンで徹底サポートする個別指導 1対1のオンライン家庭教師なら【メガスタ】

![]()

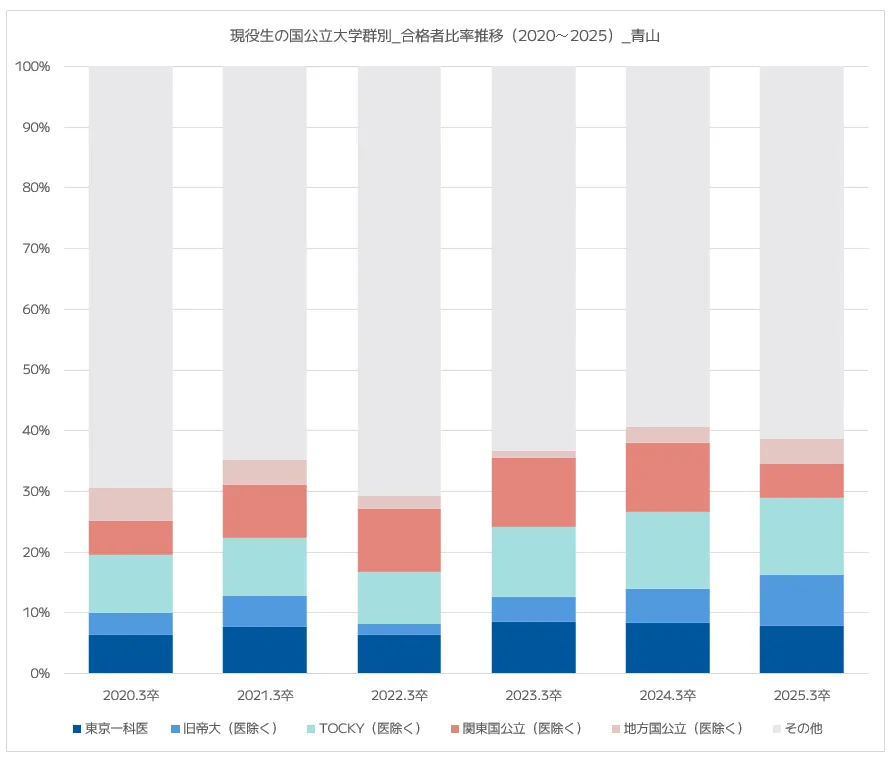

都立青山高校の現役生に占める国公立大学群別合格人数比|2020年~2025年

国公立大学群別の合格実績推移

東京一科医(最難関大学群)

- 推移: 18人(6.4%)→24人(7.7%)→18人(6.4%)→23人(8.5%)→22人(8.3%)→21人(7.9%)

- 詳細分析: 東大・京大・一橋大・東京科学大・国公立医学部からなる最難関大学群への合格者数は、若干の変動はあるものの安定して7~8%台を維持しています。特に2021年と2023年に高い実績を記録し、2025年も7.9%と堅調です。

旧帝大(東大・京大除く)

- 推移: 10人(3.5%)→16人(5.1%)→5人(1.8%)→11人(4.1%)→15人(5.6%)→22人(8.3%)

- 詳細分析: 東大・京大を除く旧帝国大学への合格者数は、2022年に一時的な落ち込みがあったものの、その後は顕著な回復傾向を示し、2025年には22人(8.3%)と過去6年間で最高の実績を達成しています。特に2024年から2025年にかけての伸びは注目に値し、北海道大学や東北大学への合格者増加が寄与しています。

TOCKY(医除く)

- 推移: 27人(9.6%)→30人(9.6%)→24人(8.5%)→31人(11.5%)→34人(12.8%)→34人(12.8%)

- 詳細分析: 筑波大・お茶の水女子大・千葉大・神戸大・横浜国立大からなるTOCKY大学群への合格者は、2022年の一時的減少を除いて増加傾向にあり、2024年と2025年には34人(12.8%)と安定した数値を示しています。筑波大学や千葉大学への安定した合格実績は、理系教育の充実や専門性の高い学部への適切な進路指導が機能していることを示唆しています。

関東国公立(医除く)

- 推移: 16人(5.7%)→27人(8.6%)→29人(10.3%)→31人(11.5%)→30人(11.3%)→15人(5.6%)

- 詳細分析: 関東圏の主要国公立大学への合格者数は2023年の31人(11.5%)をピークに、2025年には15人(5.6%)と大幅に減少しています。この減少は一見マイナス要因に見えますが、先に分析した旧帝大やTOCKY大学などの上位校への合格者増加と同時に起きていることから、「上位シフト」の表れと解釈できます。東京外国語大学や電気通信大学など、この群に含まれる大学への志望者が、より難易度の高い大学に合格できるようになったことが推測されます。

地方国公立(医除く)

- 推移: 15人(5.3%)→13人(4.2%)→6人(2.1%)→3人(1.1%)→7人(2.6%)→11人(4.1%)

- 詳細分析: 関東圏以外の地方国公立大学への合格者数は2023年に最低の3人(1.1%)まで減少した後、2025年には11人(4.1%)と回復傾向にあります。この変動は、コロナ禍の影響による地方大学志向の減少とその後の回復を反映している可能性があります。また、近年の復調は特定の地方国公立大学の専門分野に対する関心の高まりや、より広範な選択肢を学生に提示する進路指導のアプローチが奏功していると考えられます。

全体的な傾向と特徴

青山高校の国公立大学群別合格実績の6年間の推移からは、以下の顕著な傾向が読み取れます。

- 国公立大学全体の合格率上昇: 2020年の30.5%から2025年には38.7%へと増加

- 上位大学群へのシフト: 特に旧帝大への合格者が2025年に大幅増加(8.3%)

- TOCKY大学群の安定した高い実績: 12.8%と高水準を維持

- 関東国公立大学からの「上位シフト」: 合格者減少と同時に上位校合格者増加

- 地方国公立大学への関心回復: 2023年の低迷から2025年に向けて増加傾向

この推移は、青山高校の教育プログラムの効果と進路指導の質の向上を示す重要な指標です。卒業生数が減少傾向にある中でも、国公立大学、特に難易度の高い大学群への合格率が上昇していることは、個々の生徒に対するきめ細かな指導と学力向上への取り組みが成功していることを示しています。

グラフから視覚的にも明らかなように、上位大学群(青・水色の部分)が年々拡大しており、2025年には国公立大学合格者の約半数が東京一科医か旧帝大に合格するという優れた実績を示しています。

【2025年度】都立青山高校の最難関私立大学(早慶上理+医学部)合格者分析

【2025年度】最難関私立大学合格者数と現役合格者前年比

| 大学名 | 現役 | (前年比) | 浪人 | 現浪合計 |

|---|---|---|---|---|

| 早稲田大学 | 91人 | (+28人) | 11人 | 102人 |

| 慶應大学 | 37人 | (▲4人) | 6人 | 43人 |

| 上智大学 | 56人 | (+26人) | 2人 | 58人 |

| 東京理科大学 | 52人 | (+19人) | 5人 | 57人 |

| 私立大学医学部 | 6人 | (+5人) | 5人 | 11人 |

| 合計(医学部重複除く) | 242人 | (+74人) | 29人 | 271人 |

早稲田大学

早稲田大学への合格者数は現役91名、浪人11名の計102名と圧倒的な数を誇ります。前年比では28名増加しており、大幅な伸びを示しています。早稲田大学は伝統的に入試科目のバランスが求められるため、青山高校のカリキュラムが総合的な学力の養成に適していることがうかがえます。

慶應義塾大学

慶應義塾大学への合格者は現役37名、浪人6名の計43名で、前年比では4名減少しています。他の私立大学が増加傾向にある中での減少ですが、依然として高い水準を維持しています。

上智大学

上智大学への合格者は現役56名、浪人2名の計58名で、前年比では26名の大幅増となっています。この顕著な増加は、国際教養学部や外国語学部など、同校の語学教育や国際理解教育の成果が表れていると考えられます。

東京理科大学

東京理科大学への合格者は現役52名、浪人5名の計57名で、前年比では19名増加しています。理科大は理系の最難関私立大学として知られ、特に理学部や工学部、薬学部などの人気が高いです。合格者数の大幅増加は、青山高校の理系教育の充実と数学・理科の指導力の高さを示しています。

私立大学医学部

私立大学医学部への合格者は現役6名、浪人5名の計11名で、前年比では5名増加しています。私立医学部は入試難度と学費の両面で最も厳しい選抜を行う大学群です。現役生が6名という実績は、公立高校としては極めて優れた結果といえるでしょう。

全体的な傾向と特徴

2025年度の青山高校における難関私立大学合格実績は、合計271名(現役242名、浪人29名)と極めて高い水準を達成しています。特に現役合格者が前年比で74名増加しているという事実は、同校の教育力と進路指導の大幅な向上を示しています。

早稲田、上智、理科大の3校で大幅な増加を見せており、文系・理系ともにバランスの取れた合格実績を誇っています。また、私立医学部への合格者増加も、高度な学力を要する分野への指導が充実していることを示しています。

都立高校という公立の教育機関でありながら、私立最難関大学への合格者を多数輩出している点は、公教育の可能性と青山高校の教育プログラムの質の高さを証明するものといえるでしょう。

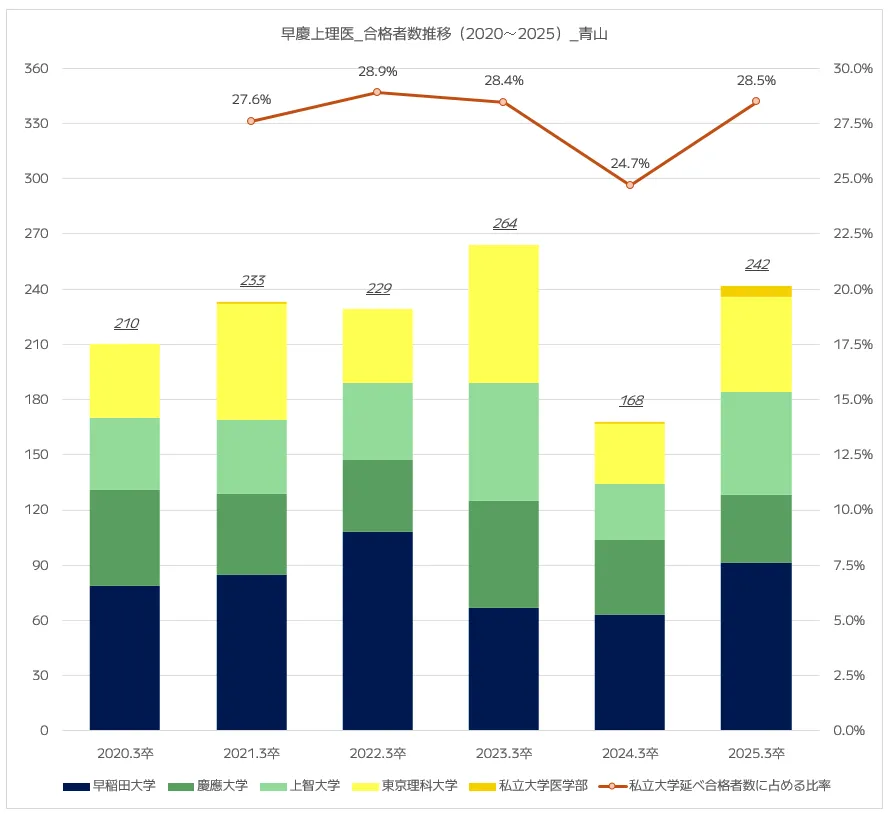

都立青山高校の最難関私立大学(早慶上理+医学部)の現役合格者数推移|2020年~2025年

最難関私立大学への現役合格者数の推移

全体傾向

- 合格者数の推移: 210人(2020年)→233人(2021年)→229人(2022年)→264人(2023年)→168人(2024年)→242人(2025年)

- 私立大学延べ合格者に占める割合の推移: 27.6%(2021年)→28.9%(2022年)→28.4%(2023年)→24.7%(2024年)→28.5%(2025年)

大学別の詳細推移分析

早稲田大学

- 推移: 79人→85人→108人→67人→63人→91人

- 詳細分析: 2022年に108人(13.6%)と過去6年間の最高を記録した後、2023年と2024年は一時的に減少しましたが、2025年には91人(10.7%)と大幅に回復しています。

慶應義塾大学

- 推移: 52人→44人→39人→58人→41人→37人

- 詳細分析: 慶應義塾大学への合格者数は年度によって変動が見られます。2020年は52人と高い実績でしたが、その後2年連続で減少し、2023年に58人(6.3%)と過去6年間の最高値を記録しました。2024年以降は再び減少傾向にあり、2025年は37人(4.4%)となっています。

上智大学

- 推移: 39人→40人→42人→64人→30人→56人

- 詳細分析: 上智大学への合格者は2020年から2023年まで着実に増加し、2023年に64人(6.9%)とピークを記録しました。2024年には一時的に30人(4.4%)まで減少しましたが、2025年には56人(6.6%)と大幅に回復しています。

東京理科大学

- 推移: 40人→63人→40人→75人→33人→52人

- 詳細分析: 東京理科大学への合格者数は年度によって大きく変動しています。2021年に63人(7.5%)、2023年に75人(8.1%)とピークを迎えましたが、2024年には33人(4.9%)まで減少しました。2025年には52人(6.1%)と再び増加傾向にあります。

私立大学医学部

- 推移: 0人→1人→0人→0人→1人→6人

- 詳細分析: 私立医学部への合格者は長らく0〜1人程度でしたが、2025年には6人(0.7%)と大幅に増加しました。この急増は特筆すべき点であり、医学部入試に対応できる高度な学力を持つ生徒の育成に成功していることを示しています。

全体的な傾向と特徴

都立青山高校の難関私立大学への合格実績は、6年間で大きな変動を見せながらも、全体としては高い水準を維持しています。特筆すべきは、2024年の一時的な減少からの2025年の大幅な回復です。

また、私立大学延べ合格数に占める比率を示す赤線は、2021年の27.6%から2022年に28.9%へ微増した後、2024年に24.7%まで低下し、2025年には28.5%と再び高い水準に回復しています。これは、青山高校の生徒が私立大学受験において、より難関校を志望する傾向が強まっていることを示唆しています。

公立高校でありながら、早慶上理という最難関私立大学に毎年200名以上の合格者を輩出し続けている点は、同校の教育力の高さと進路指導の充実ぶりを示す重要な指標です。また、近年の私立医学部合格者の増加は、理系教育の質のさらなる向上を示すものといえるでしょう。

🎓 難関大学を目指す高校生(先取りの中学生)へ

現役合格をつかむには、早い段階から受験対策を始めることが鍵。

以下の予備校・個別指導サービスでは、東大・早慶など難関大を目指す生徒を強力にサポートします。

👉 【現役合格】映像授業で現役合格を目指すなら 東進ハイスクール・東進衛星予備校 ![]()

👉 【東大の力】東大生講師による難関大指導 【オンライン東大家庭教師友の会】 ![]()

👉 【東大×個別】学習相談から始める東大生の個別指導 【東大オンライン】 ![]()

👉 【難関対策】難関大志望者に選ばれる通信教育 高校生・大学受験生のためのZ会 ![]()

👉 【1対1】マンツーマンで徹底サポートする個別指導 1対1のオンライン家庭教師なら【メガスタ】

![]()

【2025年度】都立青山高校の難関私立大学(GMARCH)合格者分析

【2025年度】難関私立大学(GMARCH)合格者数と現役合格者前年比

| 大学名 | 現役 | (前年比) | 浪人 | 現浪合計 |

|---|---|---|---|---|

| 学習院大学 | 5人 | (▲2人) | 1人 | 6人 |

| 明治大学 | 141人 | (+13人) | 13人 | 154人 |

| 青山学院大学 | 48人 | (▲1人) | 3人 | 51人 |

| 立教大学 | 72人 | (+17人) | 3人 | 75人 |

| 中央大学 | 55人 | (+7人) | 3人 | 58人 |

| 法政大学 | 53人 | (▲8人) | 3人 | 56人 |

| 合計 | 374人 | (+22人) | 26人 | 400人 |

明治大学

明治大学への合格者数は圧倒的で、現役141名、浪人13名の計154名に達しています。前年比で13名増加しており、政治経済学部、法学部、商学部など多様な学部に合格者を送り出していると考えられます。明治大学は青山高校生にとって最も親和性の高いGMARCH大学であり、同校の教育内容と明治大学の入試傾向との相性の良さがうかがえます。

青山学院大学

青山学院大学への合格者は現役48名、浪人3名の計51名で、前年比1名の微減です。経営学部や国際政治経済学部、総合文化政策学部などが人気で、都心の立地と充実した教育環境が魅力となっています。「青山」という校名の共通性もあり、親和性の高い大学の一つと言えるでしょう。

立教大学

立教大学への合格者は現役72名、浪人3名の計75名で、前年比17名増と最も大きな伸びを示しています。この著しい増加は、英語教育の充実や国際系学部への志向の高まりを反映していると考えられます。

中央大学

中央大学への合格者は現役55名、浪人3名の計58名で、前年比7名増加しています。法学部を中心に商学部や経済学部など、伝統ある実学系学部に強みを持つ中央大学は、公務員や法曹界を目指す生徒に人気があると考えられます。多摩キャンパスの充実した施設と都心の新キャンパスの開設も人気の一因かもしれません。

法政大学

法政大学への合格者は現役53名、浪人3名の計56名で、前年比8名減少しています。しかし依然として50名を超える合格者を輩出しており、経済学部や社会学部、人間環境学部など多彩な学部に合格者を送り出していると思われます。減少の一因として、より上位のGMARCH大学や早慶上理への志向が高まっている可能性が考えられます。

学習院大学

学習院大学への合格者は最も少なく、現役5名、浪人1名の計6名で、前年比2名減少しています。歴史と伝統ある学習院大学は文学部や法学部などに特色がありますが、青山高校生の間では他のGMARCH大学と比較して志望者が少ない傾向にあります。

全体的な傾向と特徴

2025年度の青山高校におけるGMARCH大学合格実績は、合計400名(現役374名、浪人26名)と極めて高い水準を達成しています。現役合格者は前年比22名増加しており、GMARCH大学への進学指導が充実していることがうかがえます。

特に明治大学と立教大学への合格者数の多さと増加傾向が顕著で、この二校だけで合計229名と全体の半数以上を占めています。一方で、法政大学と学習院大学への合格者は減少しており、生徒の志望校選択に変化が見られます。

既に分析した早慶上理+医学部の合格者271名と合わせると、都立青山高校は2025年度に難関私立大学へ671名の合格者を輩出したことになります。卒業生数が266名であることを考えると、一人あたり平均2.5校以上の難関私立大学に合格しており、私立大学受験における極めて高い実績を示しています。公立高校としては群を抜く合格実績と言えるでしょう。

青山高校の2024年度におけるGMARCHへの合格者数は、合計402名(現役352名、浪人50名)となりました。これは、最難関私立大学群である早慶上理医の合格者数(合計226名、現役168名)と比較すると、現役浪人合わせて2倍弱、現役合格者に限ると2倍強の人数となります。

青山高校の私立大学への延べ合格者数の中で、GMARCHが占める割合は40%を超えており、同校の私立大学進学におけるボリュームゾーンがGMARCHであることが伺えます。近年の入試制度の多様化や附属校からの進学枠の拡大により、一般入試での入学枠が縮小し、入学難易度が上がっているにもかかわらず、高い実績を誇っていると言えるでしょう。

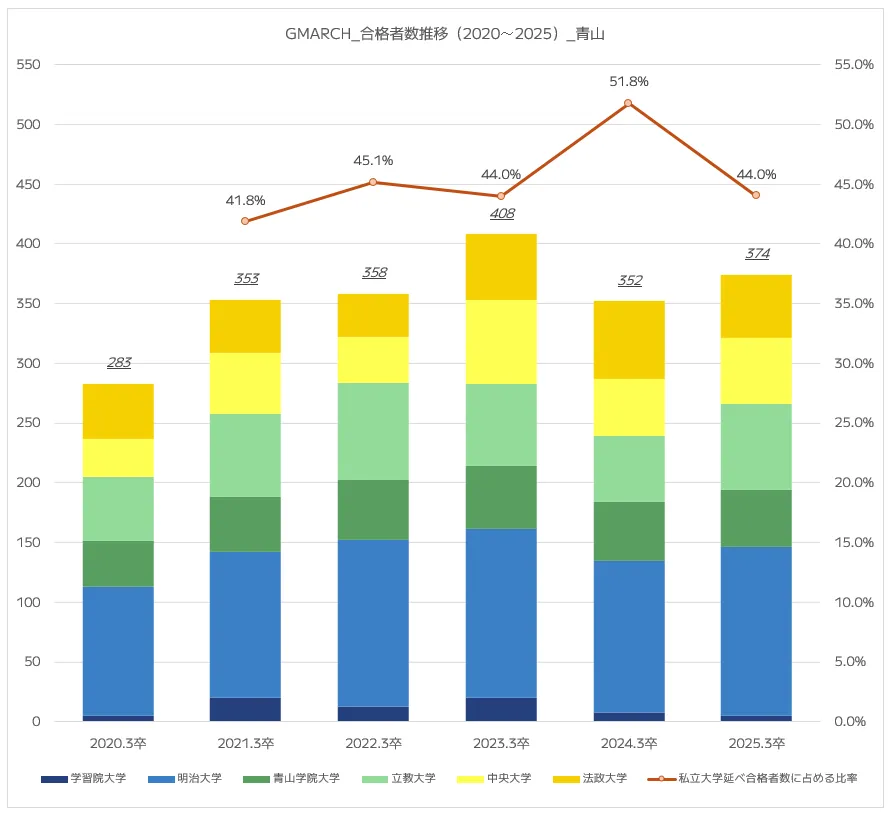

都立青山高校の難関私立大学(GMARCH)の現役合格者数推移|2020年~2025年

難関私立大学への現役合格者数の推移

全体傾向

- 合格者数の推移: 283人(2020年)→353人(2021年)→358人(2022年)→408人(2023年)→352人(2024年)→374人(2025年)

- 私立大学延べ合格数に占める比率: 不明(2020年)→41.8%(2021年)→45.1%(2022年)→44.0%(2023年)→51.8%(2024年)→44.0%(2025年)

大学別の詳細推移分析

明治大学

- 推移: 108人→122人→140人→141人→128人→141人

- 比率: 不明→14.5%→17.7%→15.2%→18.8%→16.6%

- 詳細分析: GMARCH合格者の中で一貫して最大のシェアを占め、2022年以降は安定して140人前後の合格者を輩出しています。2024年に若干の減少が見られたものの、2025年は再び増加し、141人と高水準を維持しています。近年は合格者の比率が私立大学全体の15-19%前後で安定しており、重点的な進路指導が行われていることがうかがえます。

青山学院大学

- 推移: 38人→46人→50人→53人→49人→48人

- 比率: 不明→5.5%→6.3%→5.7%→7.2%→5.6%

- 詳細分析: 2020年から2023年まで着実に増加し、その後は安定して50人前後の合格者を維持しています。「青山」という校名の共通性もあり、親和性の高い大学として人気があります。GMARCH内では中位の合格者数ですが、年度による変動が少なく安定した実績を示しています。

立教大学

- 推移: 54人→70人→82人→69人→55人→72人

- 比率: 不明→8.3%→10.3%→7.4%→8.1%→8.5%

- 詳細分析: 2022年に82人でピークを迎えた後、一時減少しましたが、2025年には72人と大幅に回復しています。2025年の17人増は顕著であり、池袋という立地や国際性を重視する教育方針が、青山高校生の進路志向と合致していることを示しています。合格者数の変動は大きいものの、概ね70-80人前後という高い水準を維持する傾向にあります。

中央大学

- 推移: 32人→51人→38人→70人→48人→55人

- 比率: 不明→6.0%→4.8%→7.5%→7.1%→6.5%

- 詳細分析: 合格者数に大きな変動が見られ、2023年には70人とピークを記録しました。その後は減少したものの、2025年には55人と回復基調にあります。2023年の顕著な増加は、多摩キャンパスに加えて都心部に新キャンパスが開設されたことも一因かもしれません。2020年の32人から比較すると、長期的には増加傾向にあるといえます。

法政大学

- 推移: 46人→44人→36人→55人→65人→53人

- 比率: 不明→5.2%→4.5%→5.9%→9.6%→6.2%

- 詳細分析: 2020年から2022年まで減少傾向にあったものの、2023年以降は50人以上の合格者を安定して輩出しています。特に2024年には65人とピークを記録し、近年は中央大学と同等かそれ以上の合格者数を維持しています。

学習院大学

- 推移: 5人→20人→12人→20人→7人→5人

- 比率: 不明→2.4%→1.5%→2.2%→1.0%→0.6%

- 詳細分析: GMARCH内で最も合格者が少なく、2021年と2023年に一時的に20人まで増加したものの、2025年には再び2020年と同水準の5人まで減少しています。比率も2021年の2.4%から2025年には0.6%まで低下しており、生徒の進路志向の変化を反映していると考えられます。

全体的な傾向と特徴

都立青山高校のGMARCHへの合格実績は、6年間で大きな変動を見せながらも、全体として高い水準を維持しています。2023年の408人をピークに一時減少したものの、2025年には374人と回復傾向にあり、私立大学進学希望者にとって主要な進路先となっていることがわかります。私立大学延べ合格数に占める比率(赤線)は2024年に51.8%と急上昇した後、2025年には44.0%と2023年と同水準に戻っています。これは2024年に私立大学全体の合格者数が減少する中でも、GMARCHへの合格者は比較的維持されていたことを示しています。

特に明治大学への合格者数は圧倒的に多く、2025年は141人とGMARCH合格者全体の約38%を占めています。次いで立教大学の72人、中央大学の55人が続き、上位3校で全体の約72%を占めています。

この6年間のGMARCH合格実績推移から、青山高校が公立高校でありながら、私立難関大学への進学実績において極めて高い水準を維持し続けていることが明らかになりました。374人というGMARCH合格者数は、卒業生数(266人)を大きく上回っており、多くの生徒が複数のGMARCH大学に合格していることを示しています。

MARCHは人気・難易度ともに高く、多くの受験生が目指す大学群です。Z会の通信教育なら、自分のレベルに合ったコースで着実に実力を伸ばせます。

▶ Z会の通信教育 中学生コース

▶ 高校生・大学受験生のためのZ会

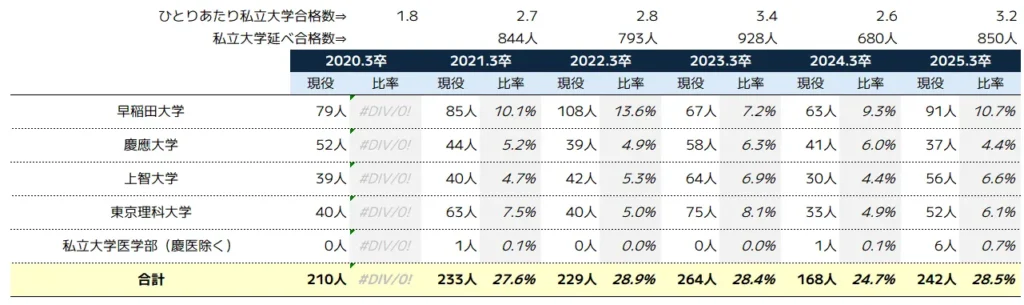

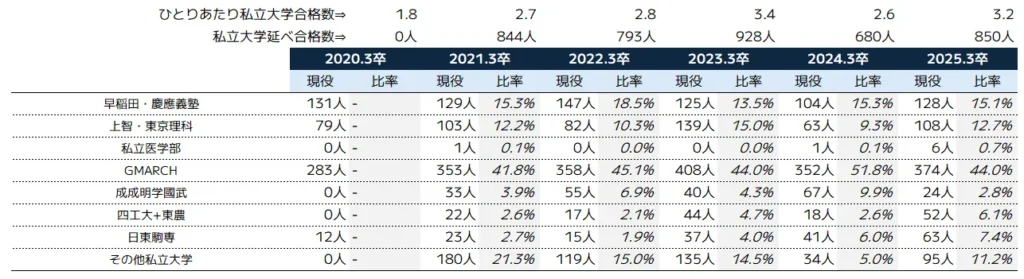

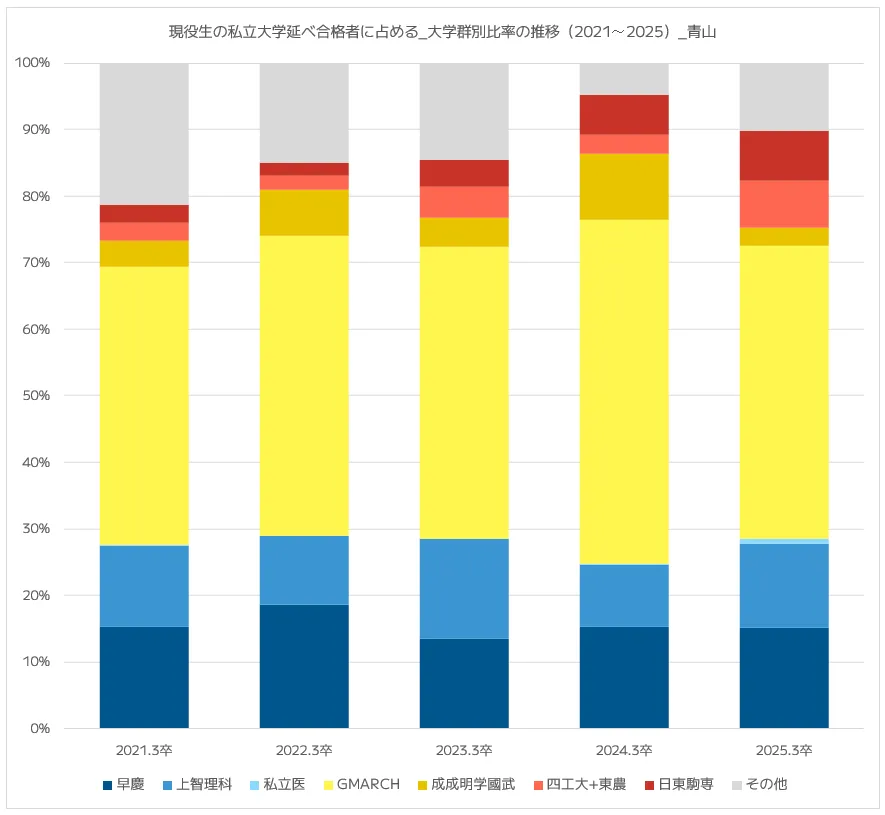

都立青山高校現役生の私立大学延べ合格数に占める私立大学群別合格人数比|2020年~2025年

私立大学合格実績の全体推移

ひとり一人あたり私立大学合格数と総合格者数

- ひとりあたり合格数: 2.7(2021年)→2.8(2022年)→3.4(2023年)→2.6(2024年)→3.2(2025年)

- 私立大学延べ合格数:844人(2021年)→793人(2022年)→928人(2023年)→680人(2024年)→850人(2025年)

ひとりあたりの合格数は2023年に3.4とピークを迎えた後、2025年も3.2と高水準を維持しています。これは生徒が複数の難関大学に合格する実力を持っていることを示しています。延べ合格数は2023年に最高の928人を記録した後、2024年に一時減少しましたが、2025年には850人と回復しています。

私立大学群別分析の合格実績推移

早慶(早稲田・慶應義塾)

- 推移: 131人(2020年)→129人(15.3%・2021年)→147人(18.5%・2022年)→125人(13.5%・2023年)→104人(15.3%・2024年)→128人(15.1%・2025年)

- 詳細分析: 最難関私立大学群への合格者数は2022年にピークを迎えた後、変動を経て2025年には128人と回復傾向にあります。私立大学延べ合格者に占める割合は概ね15%前後で安定しており、トップ校への合格実績が継続的に維持されています。

上智・東京理科

- 推移: 79人(2020年)→103人(12.2%・2021年)→82人(10.3%・2022年)→139人(15.0%・2023年)→63人(9.3%・2024年)→108人(12.7%・2025年)

- 詳細分析: 上智大学と東京理科大学への合格者数は大きく変動し、2023年に139人とピークを記録した後、2024年に大幅減少、2025年には108人と回復しています。2024年の減少は国公立大学への志向シフトが一因とも考えられますが、2025年の回復は両大学の人気回復を示しています。

私立医学部

- 推移: 0人(2020年)→1人(0.1%・2021年)→0人(0.0%・2022年)→0人(0.0%・2023年)→1人(0.1%・2024年)→6人(0.7%・2025年)

- 詳細分析: 私立医学部への合格者数は2025年に急増し、過去5年間で最高の6人に達しました。これは医学部志望者への指導強化と理系教育の充実を示す顕著な成果といえます。難関中の難関である私立医学部への合格増加は、高度な学力と持続的な学習姿勢を養う教育プログラムの成果と考えられます。

GMARCH

- 推移: 283人(2020年)→353人(41.8%・2021年)→358人(45.1%・2022年)→408人(44.0%・2023年)→352人(51.8%・2024年)→374人(44.0%・2025年)

- 詳細分析: GMARCH大学群は一貫して私立大学合格者の最大部分を占め、2023年には408人とピークを迎えました。2024年に一時減少したものの、2025年には374人と回復し、安定した実績を維持しています。比率は約40-50%と高水準を保ち、特に明治大学への合格者が多いことが特徴です。

成成明学國武(成蹊・成城・明学・國學院・武蔵)

2025年以外はすべての合格大学のデータが掲載されていないため、人数・比率は表記より多い可能性があります。

- 推移: データなし(2020年)→33人(3.9%・2021年)→55人(6.9%・2022年)→40人(4.3%・2023年)→67人(9.9%・2024年)→24人(2.8%・2025年)

- 詳細分析: この大学群への合格者数は年度によって大きく変動し、2024年に67人とピークを記録した後、2025年には24人と大幅に減少しています。この減少は、より難易度の高いGMARCHや早慶上理への志向シフトを反映している可能性があります。

四工大(芝浦工業・工学院・東京電機・東京都市)+東農大

2025年以外はすべての合格大学のデータが掲載されていないため、人数・比率は表記より多い可能性があります。

- 推移: データなし(2020年)→22人(2.6%・2021年)→17人(2.1%・2022年)→44人(4.7%・2023年)→18人(2.6%・2024年)→52人(6.1%・2025年)

- 詳細分析: 芝浦工業大学や東京農業大学などを含むこの群は、2025年に52人と過去最高の合格者数を記録しました。これは専門性の高い理工系・農学系大学への関心の高まりを示しており、特定分野での深い学びを志向する生徒が増加していることがうかがえます。

日東駒専

2025年以外はすべての合格大学のデータが掲載されていないため、人数・比率は表記より多い可能性があります。

- 推移: 12人(2020年)→23人(2.7%・2021年)→15人(1.9%・2022年)→37人(4.0%・2023年)→41人(6.0%・2024年)→63人(7.4%・2025年)

- 詳細分析: 日本大学・東洋大学・駒澤大学・専修大学を含むこの大学群への合格者は年々増加傾向にあり、2025年には63人と過去6年間で最高となりました。比率も2021年の2.7%から2025年には7.4%と大幅に上昇しています。これは進路選択の多様化と、幅広い私立大学への進学準備が整っていることを示しています。

全体的な傾向と特徴

都立青山高校の私立大学群別合格実績の推移からは、以下の重要な傾向が読み取れます。

- 高難度大学への安定した合格実績: 早慶・上智・理科大といった最難関大学群への合格者数は年度による変動はあるものの、概ね安定した高水準を維持しています。2025年には早慶128人、上智・理科大108人と、公立高校としては極めて優れた実績を示しています。

- GMARCHの中核的位置づけ: GMARCHは一貫して合格者の最大部分(40〜50%)を占め、私立大学受験の中心となっています。グラフの黄色部分の安定した存在感は、中堅難関私立大学への進学指導が充実していることを示しています。

- 医学部合格者の飛躍的増加: 2025年における私立医学部への合格者6名は特筆すべき成果で、高度な理系教育の充実を示しています。

- 進路選択の多様化: 日東駒専や四工大+東農などの実績増加は、生徒の進路選択の幅が広がっていることを示しています。特に専門性の高い分野への進学希望者が増えていることがうかがえます。

- 複数合格の一般化: 一人あたり私立大学合格数が3.2へと増加していることは、複数大学への合格が一般的になっていることを示しています。これは受験対策の充実と、生徒の学力の高さを反映しています。

グラフで視覚的に確認できるように、2025年度は2024年度と比較して、早慶・上智理科大・GMARCHの上位層と日東駒専などの実学系大学の割合が増加しており、成蹊・明学・國學院などの中間層が減少しています。これは「二極化」というよりも、生徒の志向が、より難関の大学かより専門性の高い大学へと分かれつつあることを示していると考えられます。

難関大学合格率74.8%、都立高校の中でも優れた進学実績を誇る青山高校

都立青山高校の2025年度大学合格実績を総合的に分析すると、公立高校としては極めて高い水準の進学実績を誇っていることが明確に示されています。特に注目すべきは、難関大学への合格者が多数を占める「高度な学力層の厚さ」と、国公立・私立を問わず多様な大学群への「幅広い進路実現力」です。

特筆すべき成果

- 難関大学合格実績の高さ: 現役合格者の約74.8%が、GMARCH以上の難関大学に現役合格しています。特にGMARCHが39%と最大の割合を占め、早慶医が13%、上智理科大が11%と続きます。公立高校としては極めて高い難関大学合格率を達成しています。

- 国公立・私立のバランスの良さ: 東京一科医(2%)、旧帝大(2%)、TOCKY(4%)などの国公立最難関大学と、早慶(13%)、上智理科(11%)、GMARCH(39%)などの私立難関大学にバランスよく合格者を輩出しています。これは進路指導の幅広さと柔軟性を示しています。

- 医学部合格実績の向上: 国公立・私立を問わず医学部への合格者が増加しており、特に私立医学部では2025年に6名と過去最高の合格者を出しています。高度な理系教育の充実を示す成果です。

- 複数合格の一般化: 一人あたりの私立大学合格数が3.2校に達しており、多くの生徒が複数の難関大学に合格する実力を持っています。これは総合的な学力の高さと受験対策の充実を反映しています。

- 上位層の拡大と底上げ: 過去6年間の推移を見ると、特に「旧帝大」や「最難関私立」への合格者が増加しており、学校全体の学力水準の向上が見られます。また、四工大+東農(5%)や日東駒専(7%)など、専門性の高い大学や実学系大学への進学実績も充実しており、多様な進路希望に対応できる教育体制が整っています。

将来への展望

都立青山高校は、公立高校の強みである「学費の経済性」と「優秀な生徒層」を活かしながら、私立トップ校に匹敵する進学実績を達成しています。特に国公立大学への合格率の向上と私立最難関大学への安定した合格実績は、同校の教育プログラムの質の高さを示しています。

近年の傾向として、より上位大学への「合格者のシフト」が見られ、特に医学部や難関国公立大学への合格者増加は注目に値します。一方で、専門性の高い大学や実学系大学への進学実績も拡大しており、多様な進路希望に柔軟に対応できる指導体制が整備されていることがうかがえます。

都立青山高校は、今後も東京都を代表する進学校として、公教育の質の高さを示す模範的な存在であり続けるでしょう。特に教科指導の充実と個々の生徒の進路希望に対応したきめ細かな指導が、これらの優れた合格実績を支えていると考えられます。

合格実績に刺激を受けたあなたへ。次に必要なのは“質の高い勉強”です

難関大学への合格実績を見て、「自分もいつかは…」と感じた方も多いのではないでしょうか。

でも、ただ勉強量を増やすだけでは、合格に近づけないのもまた事実。

必要なのは、限られた時間の中で“本当に意味のある勉強”を続けることです。

Z会の通信教育は、思考力・記述力を育てる質の高い教材に加え、プロによる添削指導で、志望校合格までの学習をしっかりとサポート。

難関大合格を目指すあなたにこそふさわしい、自宅でできる学びがあります。

トリトリ

トリトリ部活も文化祭も終わって、これからは志望校合格に向けてラストスパートの季節だよ!

秋は、学力を伸ばす絶好のタイミング。

Z会の通信教育〈高校受験コース〉なら、考えて「紙に書く」学びを通して、難関高校合格レベルへと実力を高められます。

苦手やレベルに合わせた個別プログラムで、定期テスト対策から入試対策までしっかりサポート。

今なら『英語Writingワーク』(学年別)と『自主学習の継続を後押しする保護者のサポートBOOK』をプレゼント中!

忙しい秋だからこそ、親子で「これからの学び」を見直すチャンスです。

\ 資料請求で2つの特典をプレゼント! /

<参照元>

ページ内の大学合格実績は各高校のホームページやパンフレットを参照しています。しかしながら、参照したタイミングによっては速報データであったり、年度をまたぎ変更となっている場合もありますので、正確なデータは各都立高校の最新データをご確認ください。

・青山高校公式サイト https://www.metro.ed.jp/aoyama-h/